青少年時期的康拉德.柯爾澤尼奧夫斯基

【第七章 心對心】

本文摘自《黎明的守望人:殖民帝國、人口流動、技術革新,見證海洋串起的全球化世界》

作者: 瑪雅‧加薩諾夫(Maya Jasanoff)

譯者:張毅瑄

出版社:貓頭鷹

康拉德.柯爾澤尼奧夫斯基在一八九○年代得到剛果河輪船上的工作,此事靠的是一連串歷史事件;這些事件只用了不到一個世代的時間,將大片原本鮮有外人進入的赤道非洲土地,變成地表上被剝削壓榨最慘烈的殖民地。從剛果河上游小村村民的眼中看去,輪船簡直像是某種超自然的東西,甚至可能象徵著世界末日。

馬庫羅,圖倫布部族的亞哈羅與波赫赫里之子,出生在靠近剛果河與阿魯維米河分支處的雨林裡。該傳言最早出現時,那時他才五六歲。住在河邊的村人跟馬庫羅的父母說,他們看見某種鬼影漂在水上。看起來像是自己會動的船,船裡有個跟白子一樣白的人,全身除了頭和手都遮蓋起來。五六年以後,馬庫羅聽到另一些傳言。有一整隊軍隊來到河上,他們要的是象牙與奴隸。那些人從東邊來,身穿白布,不帶任何護身符或偶像,說的是另一種語言。鄰居說,那些人帶的是「一種中空的杖,當他們敲那個杖,你就聽到響聲,砰砰,然後那裡頭會射出東西,會打傷或打死人」。這些劫掠者因他們的武器而得名:「巴譚巴譚巴」;如果他們要來,唯一應對之道就是夾著尾巴溜掉。

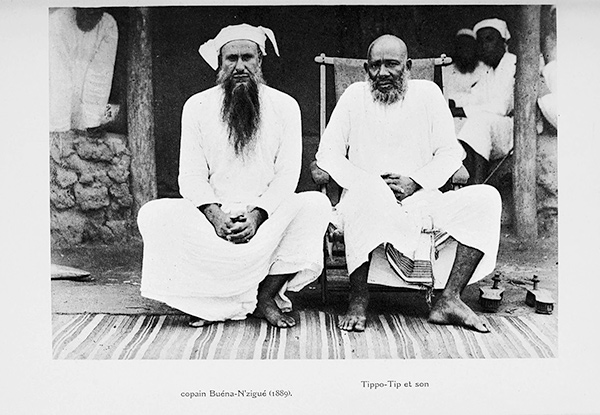

馬庫羅與父母逃往另一個村子。然而,有一天他們游泳時卻被巴譚巴譚巴包圍。這些人把馬庫羅還是小嬰兒的表弟從母親懷裡奪走,扔進紅蟻群中,然後把其他所有人押回酋長提普.提伯(這名字同樣也是在形容槍聲)的營地。人質的親屬帶著象牙來贖回家人自由。馬庫羅的叔伯阿姨都被放走,但像馬庫羅這樣一個年輕健康的男孩,奴隸商人說他的贖金比別人要多兩根象牙。馬庫羅的爸爸還來不及湊足贖金,巴譚巴譚巴已經用船把俘虜移到另一處距離遙遠的基地,於是他的家人再也找不到他。這些奴隸在「吶喊、眼淚與悲嘆」中離開故鄉土地。但當馬庫羅抵達新營地之後,他發現自己其實相對之下還算幸運。他和其他小孩被帶到一旁接受慕阿林姆(伊斯蘭教教師)教授古蘭經,而他們身邊擠滿了被鍊住脖子的成年奴隸,每二十人被鍊成一群,身上散發汗臭與排泄物的氣味,巴譚巴譚巴隨便就能毆打或殘害他們。提普.提伯偶爾會來視察年輕奴隸,確認他們狀況良好,然後給每個人起新名字。馬庫羅被取名為「迪薩西」,意思是「彈匣」。

後來,某天馬庫羅在上課時,卻看到當初預告他不幸命運的那個鬼怪。一艘大船溯河而上,看來似乎是自己在動;船裡站著一個白人。當地克勒族的人叫那人「波松哥」,也就是「白子」。那人下船來,與提普.提伯長談。過了一會兒,馬庫羅看見有人從船上搬下兩大捆布和幾袋鹽,波松哥開始將布割成一段一段,每一段用來買一個小孩,四公尺長的買小男孩八公尺長的買大男孩。白人買了馬庫羅和另外二十二個孩子,把他們帶上船。

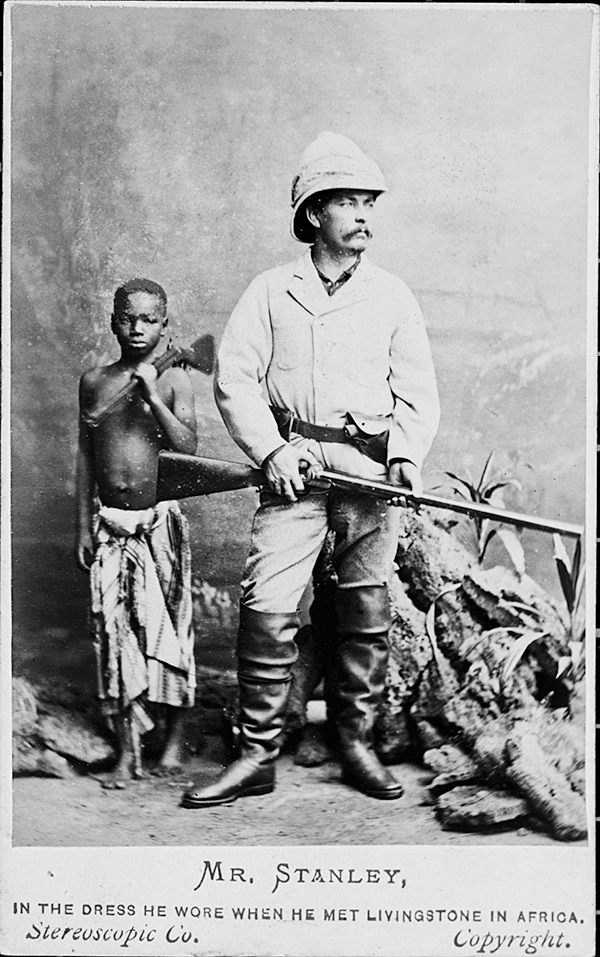

上船之後,馬庫羅感覺到氣氛開朗了起來。每個人都覺得輕鬆自由;他們開懷大笑,互訴彼此自己的故事;放眼所及,沒有鐵鍊的影子。更好的是,這艘船正朝河流分支處航行,而那就是他出生的地方。熟悉的景象映入眼簾,熟悉的語言從岸邊人口中傳來。孩子們開始大喊:他們要回家了!但船卻一直開。為什麼他們不靠岸?船沒有停。孩子們總算醒悟,心情像石頭般往下沉。原來他們仍舊是俘虜。波松哥把小孩召集起來,透過一名翻譯對他們說話。「我買你們不是為了傷害你們,」他堅定保證道,「而是為了讓你們有真正的幸福與富裕。你們都看到阿拉伯人怎樣對待你們的親人,甚至是你們這些小孩子,我不能讓你們回家人那裡去,因為我不想讓你們變成他們那樣,變成那種不認識至善上主的殘暴野蠻人。」這番承諾至少安撫了馬庫羅。等到幾週後,他們在金夏沙下船時,馬庫羅已經將這個白人視為「解放者」。而他可能也在那時候知道了波松哥的本名:亨利.莫頓.史坦利。帶走馬庫羅的人,正是在中非拓展歐洲殖民的最大功臣。

遠在馬庫羅出生之前,歐洲人從一八○八年開始就不再來非洲買奴隸。現在他們又來這裡,卻是以終結奴隸制度之名。馬庫羅記憶中的「巴譚巴譚巴」是住在桑吉巴的阿拉伯人後裔,他們在東非經營的奴隸販賣網從印度洋一直延伸深入剛果盆地。這些桑吉巴人將槍枝與伊斯蘭帶進非洲,建立起新的城鎮與貿易路線,並沿路蹂躪當地居民。他們後面跟著一波新的歐洲探險者,前來探查推廣「文明、商業與基督教」的途徑,正如著名的傳教士兼探險家大衛.李文斯頓所說。歐洲人的目的是要消滅奴隸貿易,引進自由市場經濟。但他們也像桑吉巴人一樣帶著槍,而且是更好的槍,最後他們對這地區的破壞也只有更甚。

馬庫羅眼中的「解放者」史坦利是開路先鋒。當李文斯頓在探勘尼羅河源頭的探險途中與歐洲失聯,《紐約先驅報》派遣史坦利為特派記者,前去尋找李文斯頓。史坦利追蹤李文斯頓的足跡,來到坦干伊喀湖湖濱一處奴隸販子大型商站,後來他將這場探險經歷寫成一本暢銷書。這對史坦利來說是一次始料未及的大成功。雖然讀者都不知情― 史坦利其實是個在威爾斯濟貧院長大的私生子,成年後一輩子都在試圖抹消這個羞於見人的出身。這本書為他鑄下了新身分。在讚譽聲浪支持下,史坦利於一八七四年以個人探險家之姿回到非洲。想著:以坦干伊喀湖為源頭的水系究竟會延展到哪裡?難道那裡真像李文斯頓所想,是尼羅河的上游嗎?還是其實流入了尼日河,或剛果河?

為了找尋答案,史坦利發起探險行動。他花了一年半繪製東非大湖區地圖,然後朝西往盧亞拉巴河去。這是當時繪製非洲地圖所達到最內陸的地方,也是提普.提伯勢力的大本營。史坦利受到這位「不平凡的人」接待,覺得他有「教養良好的阿拉伯人那種氣質,行為舉止幾乎有朝臣氣度」。史坦利主張廢除奴隸制,卻面對著這位可能是天底下頭號奴隸販子。問題在於,他知道自己如果缺少當地人幫忙,就不可能更往內陸深入。於是他與提普.提伯達成協議,出錢聘請他一起走接下來六十天的行程,還帶著一支大型武裝護衛隊。史坦利率領這支由大約二百二十名男性、女性與孩童組成的部隊,踏進那「黑暗的未知」,誓願要沿著盧亞拉巴河「走到海洋― 或走到死」。

和史坦利同行的人裡面,有一百多人真的在這趟路上「走到死」:死於天花、痢疾、壞血病、潰瘍、瘧疾、肺炎或傷寒。活下來的人都是經過一場奮鬥,對手是蛇、河馬、鱷魚、紅蟻、令人窒息的溼氣、阻礙人的各種植物、長期飢餓,以及其他人類不時的襲擊。史坦利記述道,沿盧亞拉巴河一路上遭到當地原住民攻擊至少三十二次。「前面是野蠻人,背後是野蠻人,左右兩邊也都是野蠻人。」為了對抗一波波帶著箭頭與長矛的「兇惡食人族」,史坦利舉槍瞄準來施行「恐怖死刑」。「這是個兇殘的世界,」他在一場戰役後如是說― 對手是阿魯維米河一帶馬庫羅的鄰居─「那是我們第一次感到痛恨住在這片土地上那些卑賤、貪婪的食屍鬼。」話說回來,剛果的居民其實更有理由痛恨這些白人入侵者。

一八七七年八月,史坦利蹣跚步入大西洋岸波馬的歐洲人居住地,身後跟著一隊「形容憔悴、愁苦不堪的殘疾人」。他在兩年半之間走過一萬一千多公里,隊裡數百人病死、被殺,或是精神受創;但他確實履行誓約沿河走到底,走到「進入大洋的開闊門戶,湛藍的文明領域」!他從東非大湖地區一路不停走到大西洋,證明盧亞拉巴河注入剛果河。波馬的商人「洋溢溫暖之情」地歡迎他、祝賀他。「感動不已」的史坦利鄭重與他們握手,用英語和「很糟的法語」感謝他們。

史坦利成功橫越中部非洲的新聞,在西方世界讀報民眾之間掀起軒然大波,他的兩大部頭遊記《穿越黑暗大陸》又是一部暢銷書─全書一千零九十二頁,在八十天內寫成。此書在西方人心中建立起中部非洲「黑暗」的形象,說那裡住的都是野蠻人與食人族,「人形的肉食動物」,西方人應當用武力去鎮服他們。

史坦利希望英國政府能把握這機會,推動剛果盆地商業發展。但他那份報告直截了當主張剪除非洲反對勢力,且更有甚者是他與奴隸販子提普.提伯的協商行為,這些都讓自由派人士深覺是可忍孰不可忍。英國駐桑吉巴副領事在正式調查中譴責史坦利的「暴行」,英國官方的一切支持自此終止。因此,當比利時國王利奧波德二世邀請史坦利到王宮赴宴,討論怎樣開發剛果,史坦利也就歡欣應命。

利奧波德國王尋求史坦利這樣的人已有好幾年。這位國王有特大號體格,身高總是鶴立雞群,鼻子像險峻高山,鬍子像墜落胸前的瀑布,而現在他決心要在世局中扮演一個特大號的角色。只不過此人卻是在歐洲面積最小、最受限的國家為王。比利時建國於一八三○年,是法國與荷蘭利益協調之下的產品,是一個在委員會批准之下建立的國家。這份建國條約的條款設立一個國王權威受到限制的立憲君主國,且還保證比利時為永久中立國,以此維護歐洲權力平衡。

利奧波德繼承比利時這不起眼的王位,一心一意只希望打破這國家的局限。他往北看,看到荷蘭人管理著遠在天邊的東印度地區;往南看,看到法蘭西帝國將勢力深入非洲;往西看,又看到表姊維多利亞女王(王夫則是他堂哥,薩克森科堡的亞伯特親王)君臨一個橫跨全球的大帝國。而利奧波德要比利時在世界上也擁有自己一份。他去過埃及、印度與中國探路物色殖民地。他在一八六○年代覺得自己在東南亞特別有機會。他調查過越南東京能提供什麼選項,極力勸說西班牙女王把菲律賓轉讓給他;還去接觸英國探險家詹姆斯.布魯克,看能不能把婆羅洲的沙勞越變成比利時殖民地。假使這其中有幾筆交易結果不同,康拉德.柯爾澤尼奧夫斯基可能就會發現自己跟比利時人一起在東南亞四處航行,可能一輩子都不會造訪非洲。

到了一八七○年代,利奧波德二世將注意力轉向非洲。歐洲人的探險故事被廣為宣傳,讓殖民投資者覺得非洲奇貨可居。國王在一八七六年在布魯塞爾召集一批學者、外交人員、商人與探險家,進行一場關於非洲的「地理研討會」。利奧波德告訴與會代表,這場研討會的目的,是要找出如何「開啟地球上唯一一個文明未曾進入的地方,穿破那籠罩該地全部人口的黑暗」。利奧波德與其同儕口中所謂「文明」就是一個工業化、基督教、白人為主的社會的代名詞。而當他們說要把「文明」帶進非洲,指的通常有三件事:引進市場經濟、終止奴隸制與奴隸買賣、推廣基督教。和史坦利一樣,利奧波德也用「黑暗」來概括非洲社會中所有被他視為不文明的部分:食人、奴隸制、一夫多妻、泛靈論、赤身露體─也當然包括非洲人的黑皮膚。當他與追隨者愈來愈把「文明」當作「黑暗」的反義詞,這個詞的種族主義性質也就愈益強烈。

從這場研討會誕生出一個名為「國際非洲協會」的組織,任務是要在熱帶非洲設立工作站,以學術研究、貿易與「在當地人間散播文明之光」為目標。該協會的主席是利奧波德,在歐美各地都有分會,分會主席都是親王、公爵、將軍之流。它下一步需要的是一個展開事業的起始地點,而當利奧波德聽說史坦利成功沿著剛果河走到大西洋,他就想到要從剛果盆地踏出第一步。這的確是個「特大號」的開場。

一八七八年六月某晚,史坦利抵達布魯塞爾王宮,在那兒見到「來自英國、德國、法國、比利時與荷蘭,各種在商業與金融界有頭有臉的大小人物」,共聚一堂「商議一個最佳方法……來善用剛果河與其盆地」。為了這目的,這些人組建另一個組織「上剛果研究協會」,而史坦利同意回到非洲為該協會工作,從利奧波德那裡領薪水。

他在一八七九年回到剛果河口,所得到的指令以他的話來說就是「沿著河岸播下文明聚落的種子,和平地征服壓制該區,以符合現代思想的方式將該區重新塑造為民族國家,歐洲商人在這些國家境內能與做買賣的黑色非洲人攜手合作,正義、法律與秩序將得到實現,謀殺、缺乏法紀與殘忍的奴隸貿易等現象將永遠消失。」這一句話涵蓋這項計畫所有關鍵詞:「文明」、「現代」,與「和平」相對於「黑色」、「殘忍」,與「缺乏法紀」。

但其實這句話又排除其他一些重要字詞。他們在剛果河岸想像建立的政體不是「帝國」,而是許多民族國家;不是用來剝削的殖民地,而是用來開發的市場;這也不是個「比利時」專屬的計畫,而是國際合作的大型「文明推廣」活動。利奧波德二世的神來之筆,是利用比利時在歐洲的中立身分,成為一種新的殖民主義願景的基石。他在剛果自由邦推廣的「文明」概念,是一種國際性的理想,能夠超越地方性、具有保護主義色彩的民族主義。

史坦利開始著手建立工作站。剛果交通最困難的地區,顯然是大西洋岸的馬塔迪與利奧波德市之間這一帶,史坦利耗費三年監督在兩地之間開路的工作,為他贏得「布拉.馬塔里」─意即「碎石者」─的諢名,這稱號後來成為人們對殖民政府的稱謂。接著,他在國王命令之下往上游走一千六百多公里,重新踏進奴隸商人的勢力範圍,在史坦利瀑布設立工作站(他大概就是在這趟旅程中,從提普.提伯那裡買來馬庫羅和其他小孩)。無論史坦利和協會代理人去到哪裡,他們都與當地酋長進行「帕拉佛」(意即「談判協商」),然後給這些酋長一紙條約,讓對方畫個叉當作簽名。這類文件裡,有許多都說當地酋長「出於自主決定,為了自己與繼承人與直到永遠的所有繼承者」,都同意「放棄……他們全部領土的主權以及對這些領土實行君主與政府統治權的權利」。且他們還「承諾協助上述協會的工作,治理與教化該國,……以勞動力或其他方式協助任何」該協會發起的「工作、改善或探險行動」。這些協會代理人在四年間總共蒐集到約四百份這類條約。

此時,利奧波德二世與其代理人在歐洲與列強代表商談,為非洲這個逐漸開花結果的新邦國尋求外交認同。為了安撫法國,他承諾說如果協會最後破產,則法國擁有對這片領土的「優先購買權」;這樣同時也就讓英國人願意致力於保護協會不破產。他僱用一名美國前外交官來對美國議會進行遊說,於是美國在一八八四年四月成為第一個承認該協會為主權實體的國家。利奧波德二世的外交手腕於該年十一月達到極致,德國宰相奧圖.馮.俾斯麥邀請列強代表到柏林討論各國在非洲所聲稱的領土所有權。史坦利從剛果回來帶著一大疊條約,剛好趕上柏林會議,以美國代表團的「技術顧問」身分出席。柏林會議承認利奧波德對剛果的權力,同時也將他主張的「教化使命」認可為國際共識。一八八五年五月,利奧波德將這片領土─比比利時大七十五倍的土地─命名為「剛果自由邦」,宣告自己為其「君王元首」。他總算在地圖上擁有了自己的一份。

和比利時一樣,剛果自由邦也是在委員會批准之下建立的政治體。這塊土地是由和平簽約的手段取得,開放自由貿易與自由投資,並致力達到後世所稱的「人權」之最高標準,背後還有當時逐漸成形的國際社群與國際會議訂立的國際法支持,這東西在書面上看來簡直正確到不能再正確,非常吸引人。

問題就是,那些批准利奧波德這計畫的委員們,其實並不清楚自己通過的到底確切是什麼。在旁觀的歐美人士面前,這位國王將他在剛果發起的行動宣傳為慈善活動,超越只考慮國族利益的帝國主義,要追求更廣大的人道主義目標。他說,這協會總部之所以位在布魯塞爾,正是因為比利時是個中立國。但事實上,他是用幾個組織來玩藏球遊戲,以此掩蓋他藉機奪取的龐大個人權力。「國際非洲協會」變成了「上剛果研究協會」,又變成「國際剛果協會」,最後變成「剛果自由邦」。這一路下來,原本一個由歐洲顯貴背書的鬆散慈善計畫,竟變形成為一個由個人掌管的邦國,不受比利時憲法監督,甚至不用對董事會或股東負責。當時有個批評者指出說,這結果「從國際觀點看來就是個破格的存在、一個怪物」。剛果自由邦裡唯一「自由」的東西,就是賦予利奧波德隨心所欲支配的權力。

來到非洲,這種表裡不一的狀況可想而知,且是可想而知的更糟。那些在協會契約底下畫叉的酋長,沒有一個認得契約上的字。就算他們認得,他們也不可能搞清楚什麼叫「主權」或「統治權」。此外,他們對於各種東西的相對經濟價值絕對沒有概念,因此歐洲人能拿幾瓶杜松子酒、幾匹布、幾個「米塔可」(黃銅或自然銅製的金屬線,小段繞著當作貨幣),就能從他們手上換走土地與資源,歐洲人知道這些東西在國際市場上的價值遠遠不止如此。

至於說那些酋長「出於自主的決定」,要知道這協會有的是手段來讓對方配合。身在赤道非洲的歐洲人族群本身很脆弱,不但人數少且疾病盛行,食物完全得靠當地人供應。面對當地酋長試圖給貿易施加限制,波馬附近一名比利時商人就說:「你看那個瓶子,我會讓你的頭變得跟它一樣。」然後舉槍把瓶子打成碎片。協會代理人會在手掌裡藏電池,這樣他跟非洲人握手時對方就會受到電擊,讓對方知道「白人能把樹連根拔起,能用最驚人的大力氣做各種事」。他也會用放大鏡來點雪茄,然後告訴觀眾「他跟太陽很要好」,所以只要他想這樣做,太陽就會幫他把整座村莊燒掉。他還會假裝給來福槍裝彈,叫一個非洲人拿著對他開槍─然後從袖中掏出藏著的子彈,告訴大家他有超人的能力。

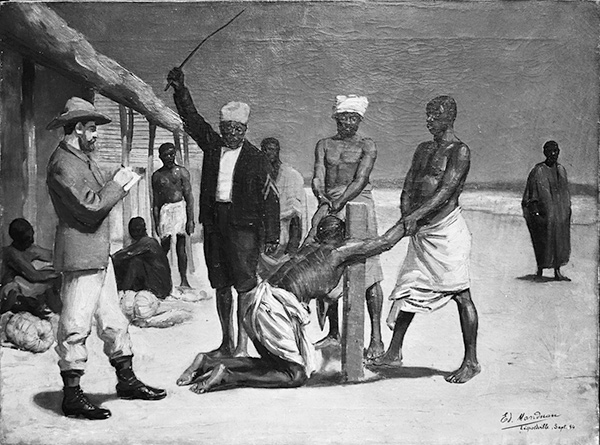

早在一八八五年,該協會一名雇員已經看清「文明」在剛果的真實模樣。這人名叫愛德華.曼杜奧,是個業餘藝術家。他畫下利奧波德市水濱一景,畫面上一名白人滿不在乎地往帳本上記東西,而他的黑人副手拿著「奇科提」(一種河馬皮製成的銳利皮鞭)鞭打另一名非洲人。曼杜奧給這幅畫取名為〈文明在剛果〉。

《黎明的守望人:殖民帝國、人口流動、技術革新,見證海洋串起的全球化世界》

《黎明的守望人》、《新世界的流亡者》、《大英帝國的東方歲月》是哈佛大學講座教授瑪雅‧加薩諾夫的三部力作。在這三本書中,她透過三種人物:小說家、美國獨立中的保皇黨、帝國的冒險收藏家,勾勒出這群在18-20世紀的殖民帝國中移動的人物形貌,以及全球化漸漸形成的過程。

圖片來源:

- art25-stanley: 原書插圖

- art26-tipputib: 原書插圖

- art27-congo: 原書插圖

- art28-manduau: 原書插圖

- Photograph of King Leopold II of Belgium as Garter Knight: Wikimedia Commons