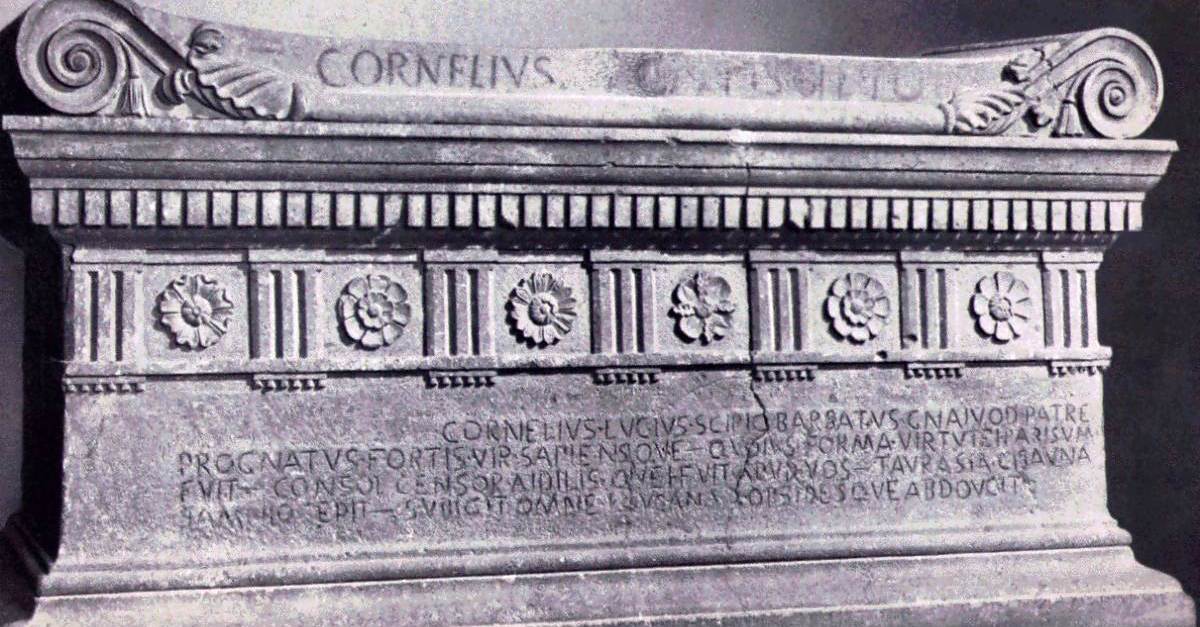

「大鬍子」西比歐的墓棺,上面用拉丁文刻著他的墓誌銘。

【兩個世紀的轉變:從塔克文王朝到大鬍子西庇歐】

本文摘自《SPQR:璀璨帝國,盛世羅馬,元老院與人民的榮光古史》

作者:瑪莉‧畢爾德

譯者:余淑慧、余淑娟

出版社:聯經出版

共和時代究竟是如何開始的?古代羅馬史家的長處之一,就是把混亂的歷史事件整理成整齊的敘事,而且他們總是喜歡把自己熟悉的政治制度的起始點往前推,推向比真正的起始點更久遠的過去。對他們來說,從王政時代過渡到共和時代的這段過程十分順利──彷彿任何革命都可順利達成。在他們筆下,我們看到塔克文家族逃走,新的政府起而代之,而且帶來一整套全新的、已經發展完善的典章制度,例如新的執政官制度馬上建立起來,在共和時代的第一年就開始執行新的政治秩序。在現實世界裡,這個改朝換代的過程一定比古代羅馬史家所想像的來得更緩慢,也更混亂。事實上,「共和時代」是在一段很長的過程中慢慢誕生,這段過程如果沒有花上數百年,也花了數十年的時間之久。即使是共和時代本身也是經歷多次的重新創造才逐漸定形。

執政官這個制度其實並不是在新政權成立初期建立的。執政官是羅馬位階最高的官職,他們的其中一項工作是每年在朱庇特神殿打入一根釘子。李維曾隱約提到執政官本來的名稱是「首席法務官」(chief praetor)──雖然「法務官」後來被用來指稱那些在執政官之下一階官員。情況更為複雜的是,還有其他官名可用來指稱早期政治體系中的最高官階。這些官職名稱當中,其中之一就是「獨裁官」,這是一個臨時職位,通常是設立來應付緊急的軍事情況。不過要注意的是,這裡的「獨裁官」並沒有貶意,其用法與現代語言的「獨裁者」不同。另一個高階官職的名稱很長:「具有執政官權力的軍事護民官」,現代有一位歷史學家恰如其分地將之翻譯為「長官」(colonels)。

這裡另有一個大問題:執政官,亦即共和政府最具代表性的官職是何時創設的?或者,某些其他官職名稱是在何時以及為何會被重新命名為「執政官」?共和政府的基本原則是:國家的統治永遠必須兩人共享。問題是,這個概念是何時確立的?「首席法務官」這個名稱暗示的是等級,並不是平等共治。共和政府賴以紀年的是一張執政官名單;在理論上,這張名單可以上推到西元前五○九年,亦即布魯特斯和科拉提努斯兩位第一任執政官執政的時代。不過,不管執政官這個制度是在何時或哪段時期創設的,這張名單最早期的部分一定是經過大量的調整、想像的推斷、聰明的猜測或乾脆憑空發明所形成的結果。李維在西元一世紀末回溯羅馬的早期歷史,他不得不承認要釐清這張早期執政官名單是一件接近不可能的任務。他寫道:這段早期歷史真是太久遠了。

還有另一個問題:王政時代的瓦解究竟涉及多少暴力?羅馬人想像了一個相當平順不見血的政權轉移。盧奎西雅的遭遇算是當中最著名也最令人悲痛的傷亡事件。羅馬之後雖然發生內戰,塔克文家族被迫流放他鄉,但是他們似乎輕而易舉就離開了羅馬,毫髮無傷。不過事實可能並非如此。今日的考古證據顯示:在政權轉移的過程中,羅馬城內並不真的平靜無事。至少,我們今日在羅馬廣場以及附近地區挖出一層層燒焦的殘骸,這些焦骸目前確定可以追溯到西元前五百年左右。這些焦骸不可能僅僅只是一連串不幸的火災所造成的結果。我們有足夠的證據顯示,塔克文王朝被推翻時,羅馬城內可能涉及一場暴力血腥的宮廷政變,政權並未和平地轉移。我們還有足夠的證據顯示:羅馬的內部鬥爭大部分會因為史家的愛國心使然,因而被排除在標準的歷史敘事之外。

到目前為止,我們是在一篇墓誌銘第一次看到「執政官」這個官職名稱;而這篇墓誌銘的年代距離王政時代已經有兩百年的歷史。目前在羅馬帝國的版圖內,各地都有許多墓碑出土;在這些墓碑上,往往被人小心翼翼地刻上墓誌銘。這些墓誌銘當中,有的言辭誇張,有的謙遜樸素,但全都與死者的一切有關:死者擔任過的官職、做過的工作、死者的人生目標、志向與渴望等等。刻有「執政官」的這篇墓誌銘,其所紀念的人名叫西庇歐.巴爾巴圖斯(Lucius Cornelius Scipio Barbatus)──「巴爾巴圖斯」這個字的意思是「有鬍子的人」、「鬍子長的人」或者就只是「鬍子多的人」。

這篇銘文就刻在他的大石棺的正前方。羅馬城內通常不允許人民掩埋屍體,所以這個石棺本來放在羅馬城外、西庇歐家族的陵墓裡。據其銘文,巴爾巴圖斯是在西元前二九八年擔任執政官,死於西元前二八○年。我們幾乎可以確定這座家族陵墓是他建立的,而且蓋得雄偉華麗,毫不客氣地展示他家族的權力和威望。畢竟他們家族是共和時代最有名望的家族之一。這座陵墓葬有三十多人,他似乎是第一個。他的棺木兼紀念碑就安放在最顯著的位置,面對陵墓的入口。

這篇墓誌銘顯然寫於他死後不久。銘文共有四行,應該算是古代羅馬倖存最早的歷史文獻兼個人傳記。這篇銘文雖短,卻是我們了解羅馬歷史的其中一個重要的轉捩點。原因是這篇銘文提供了明確的、多少算是與巴爾巴圖斯同一時代的資訊。這與那些想像的重構作品、埋在地底的微弱跡象或那些圍繞著王政時期的「可能就是這樣那樣」的現代推論迥然不同。這篇墓誌銘清清楚楚點出羅馬菁英分子在這段時期的意識形態和世界觀:「卡爾內流斯.魯奇烏斯.西庇歐.巴爾巴圖斯是他父親蓋奈伊烏斯(Gnaeus)的後代。他生性勇敢、智慧過人、外貌與其男子氣概(virtus)相匹配。在國內,他擔任你們的執政官、監察官和市政官。在國外,他在薩莫奈地區奪得突拉西亞(Taurasia)和西索納(Cisauna)兩座城鎮。他征服了盧卡尼亞(Lucania)全境,擄獲許多人質。」

不管是誰寫下這篇墓誌銘──大概是他的某個繼承人,這人都能善盡職責,摘錄出巴爾巴圖斯生平事業中最精采的片段。在羅馬境內(「你們」),他曾被選為執政官和監察官,擔任監察官期間,他負責為人民登記註冊,為人民估算財產;他也曾擔任過較初階的市政官──市政官這個官職出現在西元前第一世紀或更早之前,多半是負責維護都市的衛生、確保城市的運作、舉辦公共表演和競賽活動。在羅馬境外,巴爾巴圖斯的後人很驕傲地炫耀他在羅馬幾百英里外、南義地區所立下的戰功:他攻下兩座薩莫奈人的城鎮──薩莫奈這支民族向來是羅馬人的敵人,巴爾巴圖斯的一生中,這支民族與羅馬人的衝突不曾斷過。除此之外,巴爾巴圖斯還平定了盧卡尼亞地區,擄獲許多人質──這是羅馬人確保戰敗城邦會保持「良好行為」的標準方法。

從巴爾巴圖斯的墓誌銘看來,可知戰爭的功績對羅馬菁英的公眾形象之塑造至關重要;同時,這些功績也顯示了羅馬在西元前三世紀初葉的軍事擴張──此時羅馬已經伸向南方,占領不少領土。西元前二九五年,亦即巴爾巴圖斯擔任執行官之後的第三年,羅馬軍隊在薩莫奈地區,亦即現代的安科納(Ancona)附近打敗了一支義大利軍隊。截至那時為止,這是義大利半島牽涉範圍最廣,戰況最激烈的一場戰役。

這場戰役不僅吸引當地人的關注,也引起其他地方人士的注意。即使當時人們只有最基本的傳播媒介(信使、口耳相傳、偶爾才會用上的烽火傳訊系統),這場戰況的消息還是傳得又快又遠。杜里斯(Duris)是西元前三世紀的歷史學家,當時他住在一座名叫的薩摩斯(Samos)的希臘小島上,距離戰場有數百英里之遠。不過坐在遙遠的書房裡的他,還是決定把這次戰役寫入史書。幸運的是,他寫的這段歷史仍有片段文字保留至今。

這篇銘文挑出來讚美的還有其他特質──巴爾巴圖斯的勇敢、智慧、他的外貌與他的男子氣概(virtus)相稱。這些獲得讚美的特質也同樣意味深長。拉丁文的virtus可能可以和現代英文的virtue(德行)同義;但是在這裡,這個字的意思通常就是指字面的意義,亦即一組可以定義男人(vir)之所以是男人的所有特質。就羅馬人而言,這個字相當於今日英文的manliness(男性氣概)。總而言之,巴爾巴圖斯是個把內在特質展現在外表的男人。

雖然羅馬男人普遍上給人的印象並不十分在意自己的外貌,但是在這個開放的、充滿各種競爭的社會裡,在這段人們通常必須與人「面對面」交涉的時期,公共人物還是會希望展現他最好的一面。當他走過羅馬廣場,或登上講臺對民眾發表演說的時候,他的內在特質必須清楚展現在外貌上。就巴爾巴圖斯的例子來說,除非他僅僅只是繼承他父親的名號,否則他必定是為了建立形象而刻意留起鬍子,因為在當時,蓄留鬍子並不常見。有個故事提到理髮師是在西元前三○○年才開始在羅馬城工作,因此之故,在西元前三○○年之後的數百年裡,大部分羅馬人都把鬍鬚刮得乾乾淨淨,沒人會無故留起鬍子。

巴爾巴圖斯生活期間的羅馬,已經與共和時代初期的羅馬──亦即離他兩百多年前的羅馬──截然不同。這個時期的羅馬已經不再是一個普通的村落。就當時的標準來說,羅馬的幅員已經十分廣大。就一個合理的估計顯示:羅馬城當時擁有大約六萬到九萬人口。這樣的規模差不多使羅馬跟地中海世界少數幾個最大的城市同屬一個等級;在這個時候,雅典大約只有羅馬人口的一半不到,而且在雅典的歷史上,其人口總數從來不曾超過四萬人。更有甚者,羅馬直接控制了義大利半島一大塊土地,從東岸到西岸,人口總數加起來超過五十萬人。透過與其他城邦簽訂的一系列的盟約,羅馬間接控制的人口更多──後來的帝國面貌,此時已經漸漸開始成形。

這個時期羅馬的政商組織,兩百年之後的西塞羅和他的同代人可能會認得。除了兩位每年選舉一次的執政官之外,此時羅馬已經有一系列位於執政官之下、較低階的官職,包括法務官、財務官(羅馬人時常把這類官吏通稱為官員,但是他們基本上並不是法務官員)。元老院此時也已經開始運作,而且已經是一個永久性的議會。此時開始運作的還有人民的階級組織和百人隊集會的組織──這兩項組織曾被認為是塞爾維斯國王的貢獻,包括西塞羅也熱烈贊成這個論點,不過現在證實這是錯誤的傳言。元老院與人民組織構成羅馬政治運作的基礎。

另外,這個時期還有其他我們覺得熟悉的面向:由軍團組成的軍隊、官方開始正式發行的貨幣、為配合城市的規模和影響力而出現的各種基礎建設。西元前三一二年,第一條水道把水從附近的山丘引入人口漸增的都市──這條水道差不多距離羅馬城十多英里,而且大部分管線都埋在地下,並不是我們現在通常稱為「溝渠」的露天導水管。這項建設是巴爾巴圖斯的同代工程師阿皮亞斯(Appius Claudius Caecus)的發明。

在同一年,這位精力充沛的工程師另外又修築了羅馬第一條主要道路。這條路後來以他的名字命名,稱為阿皮安大道(Via Appia)。這條路從羅馬城開始,南下直達卡普亞(Capua)。整條路的大部分路面至多鋪上砂礫,並未鋪上我們現在仍在使用的漂亮石板。對羅馬軍隊來說,這是一條很有用的道路,便於他們以更平順的方式往來行軍。就象徵的層面來說,這條路是羅馬壓印在義大利半島的標記,代表其權力和統治力量。巴爾巴圖斯選擇把家族陵墓蓋在這條大道旁邊,矗立在羅馬城外最為顯眼的位置,這一點也不是偶然。因為這樣一來,往來羅馬城的旅客都有機會瞻仰這座巨大的陵墓。

西元前五○○年到西元前三○○年這段時期對羅馬至關重要。在這段期間,塔克文王朝沒落,大鬍子西庇歐開始活躍在羅馬的政治舞臺上;許多具有羅馬特色的建制也在這段時間當中開始成形。此時羅馬人不僅界定了共和政體和自由的基礎原則,他們也開始建立奠定日後帝國發展的各種結構、各種假設、各種──用一句比較華麗的話來說──「做事的方式」。這許多建置當中,其中有一項充滿革命性的行動,亦即他們開始思考身為羅馬人的意義。這項探討界定了他們對公民這個概念的看法,這個看法產生的影響深遠,持續了數百年之久。這一點也使羅馬卓爾不群,獨立於其他古典城邦之外,最終甚至影響現代人對公民的看法──該擁有什麼權利,該負有什麼責任等等。

帕默斯登勳爵(Lord Palmerston)和甘迺迪(John F. Kennedy)都曾驕傲地傳播這句拉丁文片語:「我是羅馬公民(Civis Romanus Sum)」,作為他們那個時代的口號,這並非無稽之舉。簡而言之,在歷史上,羅馬首次開始看來像「羅馬」,亦即今日我們理解的羅馬,也是他們自己理解的羅馬。然而一個大問題是:這種轉變是如何發生的?何時發生的?為何會發生這種轉變?有哪些留傳至今的考古證據可以幫忙說明,或者甚至描述羅馬這次的「向前大躍進」(great leap forward)?羅馬的年表依然模糊不清,要根據那份年表重構一個可信的歷史敘事是絕對不可能的事。但是我們可能辦到的是:我們多少可以從兩個面向一窺某些基本的轉變,一是羅馬本土的面貌,二是羅馬與外在世界的關係。

在後世羅馬作家的筆下,西元前五世紀到西元前四世紀這兩百年中間有個清楚且充滿戲劇化的歷史敘事。一方面,他們描述羅馬城內一連串充滿暴力的社會衝突,例如世襲的「貴族」與「平民」之間發生的衝突。此類敘事描述的重要主題有世襲的貴族家庭壟斷了城裡的政治和宗教權力、城裡的人民或「平民」完全被排除在權力的中心之外。在其中一則涉及罷工、叛亂和另一起(意圖)強暴的故事中,平民獲得勝利,贏得權利;他們終於可以和貴族平起平坐,他們也多少贏得了可以與貴族共享權力的──或用他們自己的話──「自由」。

另一方面,羅馬後世史家也喜歡描寫一連串重要的勝戰,例如羅馬如何占領義大利半島大部分的城邦,如何予以管轄。這幾場勝戰始於西元前三九六年,當時羅馬最強硬的當地對手──伊特魯斯坎城邦維伊──在經過數十年的交戰之後,終於被羅馬打敗。差不多過了一百年,羅馬人打敗了薩莫奈人,成為當時義大利半島最大的權力中心。這場勝仗甚至引起住在薩摩島的杜里斯的注意。

不過,羅馬這時也不是所向無敵,可以毫無挑戰地展開擴張活動。西元前三九○年,羅馬剛打下維伊城不久,一群武裝的「高盧人」洗劫了羅馬城。這群人到底是誰?如今已經不可能得知。羅馬史家擅長把來自北方的一大群人籠統地合併在一起,模糊地稱之為「野蠻部族」。他們也沒有興趣分析這群人的動機。但是根據李維,「高盧人」的入侵,留下的結果十分可怕,以至於羅馬城必須在卡米拉斯(Marcus Furius Camillus)的領導下,(再一次)重新建城。卡米拉斯的身分多重;他是戰爭指揮官、獨裁官、「長官」;他一度曾被流放;他是羅馬另一個「羅慕勒斯第二」。

比起過去任何一則故事,這則故事的現實根基穩固許多。無可否認的,即使在西元前三○○年,距離羅馬產出最早的文獻,在時間上還有數十年的差距。後代史家回頭描寫這段時期的時候,總會不時帶入許多神話、美化和幻想。卡米拉斯可能並不比第一個羅慕勒斯真實多少;我們也曾看到卡提林的話是如何被放入其中一個早期共和革命分子之口(這位革命家的話沒有一句有可能會留存下來)。不過,這段時期的尾聲早已遠離只有簡單四行墓誌銘的早期階段,恰好就處在歷史和我們所了解的歷史書寫的邊緣。

換句話說,當那位關係良好的元老畢克托爾(約生於西元前二七○年)坐下來開始撰寫第一部長篇羅馬史的時候,他很有可能會想起年輕時代他和人們的談話──那些人可能曾經目睹發生在西元前四世紀末的事件,或他們曾經與巴爾巴圖斯那一代人談過話。畢克托爾的《歷史》(History)並未留存下來,只除了幾句被引用的話,留在後世作家的作品裡。但是他的《歷史》在古典世界十分著名。西西里的陶爾米納(Taormina)有一座古代圖書館出土。在那座圖書館裡,我們看到他的名字和作品大綱被畫在一面牆上,作為廣告兼圖書館目錄。兩千年之後,我們能夠讀到李維的作品,而李維曾經讀過畢克托爾,而畢克托爾曾經跟那些記得西元前三○○年那個世界的人談過話。這個聯繫固然脆弱,但卻把遙遠的古代世界與現代世界輕輕地連結在一起。

再者,我們近年有越來越多來自那個時代的零星遺跡逐漸出土。不過,這些遺跡若不是與後世羅馬史家的敘事產生衝突,就是指向另一個完全不同的歷史敘述。巴爾巴圖斯的墓誌銘上所描寫的一生事業就是其中一例。李維的《羅馬史》在描寫這些年時,他用的字眼是羅馬是與盧卡尼亞「結盟」,不是「征服」。再者,在他筆下,巴爾巴圖斯在義大利北部的戰役並不很順利,與巴爾巴圖斯墓誌銘上所寫的不同。沒錯,巴爾巴圖斯的墓誌銘撰寫者有可能會誇大他的成就,「征服」或許也是羅馬菁英階層喜歡用的字眼,用來描述他們與「同盟邦國」的關係。不過這篇銘文真的可能糾正了李維後來那些稍微有點混亂的敘事。

除此之外,我們還有其他好幾則這樣的片段,包括出自同一時期的繪畫,描述巴爾巴圖斯帶兵征戰的場景。所有這些遺留下來的片段遺跡之中,最特別也最能揭露真相的是八十多條法律條款,亦即第一次書寫成文的羅馬規範,或套用一個相當宏大、多數古典作家喜歡用的語詞──「法律」。好幾個世紀以來,經過許多現代學者努力研究,細心偵測,這份成文法典終於在西元前五世紀中葉集結起來。這份法典今日被稱為「十二表法」(The Twelve Tables),因為當初這些法律條文是刻在十二塊銅板上公開展示的。這份法律條文提供了一扇窗,讓我們了解共和時代早期,羅馬人普遍關注的事,例如他們擔心魔法,他們憂心遭受攻擊等;另外,他們還擔心一些比較棘手的問題,例如是否可以埋葬鑲著金牙的屍體。後者是個意外的發現,經考古學家證實,當時羅馬人已經擁有鑲金牙的技術。

在我們繼續探索羅馬境內與境外的激烈變化之前,我們首先得檢視十二表法呈現的世界。重構這段時期的歷史有時令人很興奮,有時卻令人猶豫不決,部分的樂趣來自我們不知道那些不完整的、拼圖似的遺跡該如何組合,還有該如何判定事實還是幻想。不過我們現在手上握有足夠的拼圖,確信可以斷定羅馬在西元前四世紀發生了一場決定性的轉變,那時,巴爾巴圖斯、阿皮亞斯和他們的直系繼承者仍然還活著。我們現在雖然很難確知那場轉變的所有細節,不過那次轉變奠定了羅馬政治運作的模式──不管是對內還是對外。而且這個模式即將流傳好幾個世紀之久。

「古羅馬,很重要!」

一部寫給當代的全方位羅馬史

全球翻譯超過23種語言,跨越漫漫歷史長河的耀眼帝國,榮光不滅!

當代歷史學界超級巨星,全球矚目的劍橋教授瑪莉‧畢爾德隆重鉅作

圖片來源:

- Tomb of Lucius Cornelius Scipio Barbatus with Latin verse inscription: Wikimedia Commons