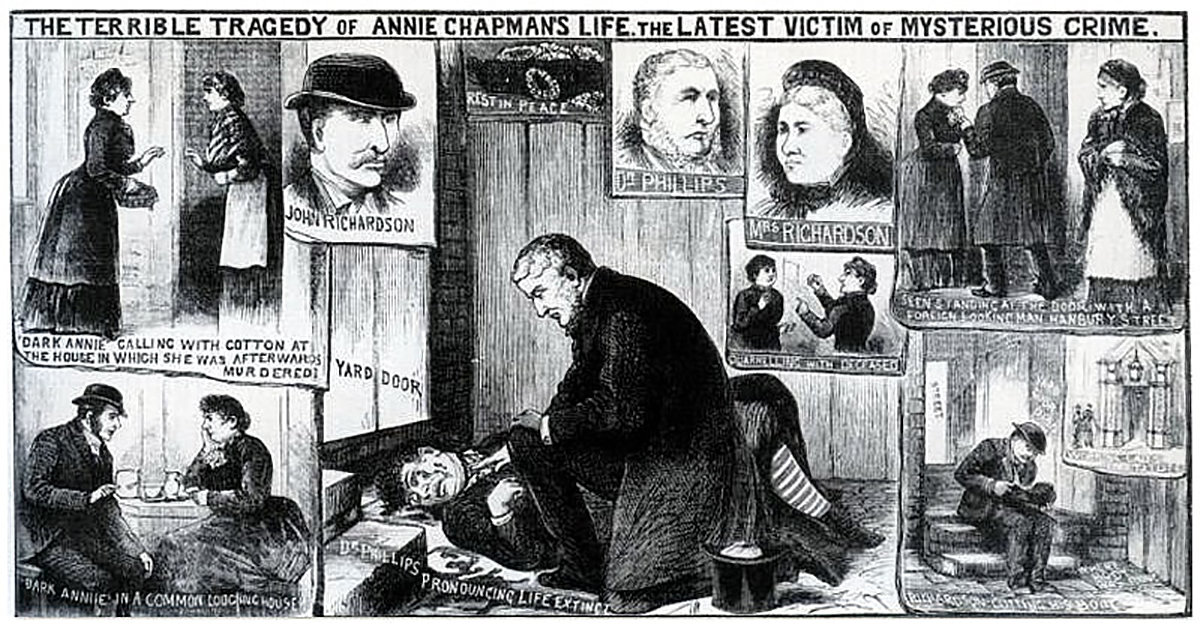

在《圖解警察新聞報》中,法醫喬治.巴格斯特.菲利普斯正在檢查安妮.查普曼的屍首

【第八章-黑暗安妮|墮落之地】

本文摘自《開膛手傑克刀下的五個女人》

作者: 哈莉.盧賓霍德(Hallie Rubenhold)

譯者:聞翊均

出版社:方言文化

在報導驗屍官法庭上,艾梅莉雅.帕爾莫、提摩西.唐納文和克羅辛漢夜班管理人約翰.伊凡斯(最清楚安妮當時的狀況與行動的人)的證詞時,每間報社的描述都出現了很大的出入。把這些描述一一拿出來做比較,你會發現各種彼此矛盾。九月九日《衛報》寫道,帕爾莫聲稱:「一般來說,她安妮維持生計的方式通常不會是上街,而是製作椅子方巾去賣。有時她會買花或火柴,賣這些東西謀生。」有許多北方的聯合報紙也引用了同樣的證詞,包括《赫爾每日新聞》和《東方早報》。另一方面,總是選擇最誇張角度的《星報》則在十一日描述艾梅莉雅說:「我恐怕只能說,死者偶爾會靠著上街賺取部分生活費。」其他報紙(包含《每日電訊報》)則以比較模稜兩可的方式引述艾梅莉雅的證詞,只提到安妮「有時候會在外面逗留到很晚。」有些報社甚至直接略過了她的生活模式不提。由於這段敘述的明確版本如今已不復存在,所以沒人能確知艾梅莉雅實際上說了什麼話,也無法用這段話來擁護「安妮當時在賣淫」這個說法。

報紙在報導唐納文和伊凡斯的證詞時,也同樣出現了這種不可捉摸的問題。根據《晨報》在十一日的文章所述,約翰.伊凡斯說:「就我所知,雖然死者晚上會出門,但跟她有關連的男人只有一位。」提摩西.唐納文則表示:「我不知道死者是否有在站街。」唐納文說的很有可能是事實;除非受特定狀況所迫,否則他不太可能會在多名寄宿人中,特別花心思或特別有興趣去注意其中一人的每日活動。如今我們對於維多利亞時代的女人有多難謀生已有一定的歷史知識,但就算我們真的能在眾多互相矛盾的新聞中,找出符合這種歷史知識的一些資訊,唐納文在做證時的小心措辭,也不是能用來證明安妮透過性交易維生的有力證據。在數間報社的報導中,調查人員詢問唐納文,安妮與男人之間的關係,也用此問題詢問了另一名證人伊萊紗.庫柏,據知庫柏和安妮之間的關係並不友好。庫柏不但前陣子才因為借肥皂而和安妮大吵一架,而且安妮還曾和庫柏現在的伴侶叫賣商哈利在一起過。主管理人和伊萊紗都聲稱,就他們所知,安妮只和兩個男人有過關係:哈利和愛德華.史丹利。

儘管如此,庫柏後來又說她曾看過安妮「和好幾個其他男人」在一起,不過她後來又補充說:「她只有偶爾才會帶他們到寄宿房屋來」。如果庫柏說的話屬實,那麼根據提摩西.唐納文的證詞,這些男人跟安妮並沒有進一步的關係。唐納文在做證時解釋說,愛德華.史丹利曾要求他,若安妮和別的男人一起到克羅辛漢寄宿房屋的話就「不要租床給她」。主管理人 堅稱自己遵守了承諾,為了證明這一點,他特別舉證說道: 「安妮一般而言都自己一個人睡一張雙人床。」沒有人質疑這兩人提供的矛盾說詞,或質疑安妮是否能在唐納文執行禁令時成功帶著男人入住,又或者質疑她在管理人拒絕她入住之後是怎麼做的。沒人知道安妮和這些男人的關係,以及他們是否真的像安妮的情敵所指的會「偶爾」出現。就連查爾斯.沃倫都在他對警察發佈的命令中承認,警方難以分辨分辨娼妓,與其他貧困的勞工階級女性之間的行為有何不同。當他們在描述故事時,完全抹除了這名女人做出這些舉動背後的脈絡,她也無法親自發聲時,更是不可能分辨兩者間的差異。

維多利亞時代的報紙則徹底忽視這種細微的差異。他們在撰寫這些故事時總是基於特定假設,而此案件的假設一直以來都是「安妮.查普曼是個娼妓。」《星報》毫無疑慮地斷言:

我們可以藉此看出查普曼這種娼妓階級的女性被迫要如何生存……或許她一直要到黑暗的夜晚能替她遮掩住那些醜惡交易的時候才起床,接著和合適的男女同伴從這間酒店前往另一間酒店,就這麼狂歡度日。

但《星報》和其他相似的報社都沒有把安妮視為一個獨立的個體,他們把安妮視作「娼妓階級」的一部分,他們無視各個貧困女性的不同年齡與際遇,把她們全都混為一談。正如《每日郵報》所指出的,「任何犯罪集中地點都不可能只有罪犯存在,至於把住在多塞特街寄宿房屋的所有人,都說成是全然墮落的人,那絕對是錯的說法。」事實與《星報》所說的很有可能並不相符,安妮並沒有睡一整天,以便在「黑暗的夜晚能替她遮掩住那些醜惡交易」時起床。她縫紉,也編織鉤針,用艾梅莉雅.帕爾莫所描述的各種勞動賺錢。《星報》的說法也沒有考慮到安妮的健康狀態。結核病已讓她當時病得很重,甚至可能已接近死亡了。除了藥片之外她還有服用其他藥物,警方在她的遺物中找到了兩瓶藥水,以及她在聖巴托羅繆醫院看醫師時拿到的幾張處方箋。從這些物品可以看出來,除了要和愛德華.史丹利共度夜晚之外,她為什麼堅持要住在一晚八便士的雙人床上。不只是因為這些雙人床的周圍有木製分隔板,能提供少之又少的隱私,也是因為克羅辛漢寄宿房屋中的另一位租戶伊莉莎白.艾倫所描述的:「八便士的床」具有「比四便士……的床更大的優點。住在廉價床鋪上的租戶……要在一大清早就離開。」安妮在生命走到盡頭之前的那一段時光中,總是發著燒、全身酸痛又受陣發性的猛烈咳嗽所困擾,她必定會非常重視能否在早晨出門上街前躺在床上多睡一個小時。

在人生中的最後幾個月,她的健康狀況每況愈下,因此越來越依賴愛德華.史丹利替她付的住宿費用。九月一日那週週末愛德華也和安妮一起住在寄宿房屋中,他一如往常地給了安妮足夠的錢,讓她支付住宿費直到週二。那天下午艾梅莉雅.帕爾莫看到她的這位朋友「臉色蒼白」地在斯皮塔費茲教堂旁慢慢走著。安妮對她坦承說,她覺得身體非常不舒服,可能會去一趟診療所。她現在身無分文,「這天連一杯茶都沒喝」。艾梅莉雅給了她兩便士,吩咐她不能用這些錢買蘭姆酒。她下一次看到安妮是七號禮拜五,當時安妮在多塞特街上遊蕩,看起來就像前幾天一樣狀況非常糟糕。艾梅莉雅問她要不要去斯特拉福市場賣她的鉤針作品。「我病得太重了,沒辦法。」安妮疲憊地回答。艾梅莉雅在十分鐘後回到這裡,十分緊張地發現她的朋友還站在原地,一動也沒有動。安妮身上一毛錢也沒有,非常需要一張床能過夜,又因為病得太重沒辦法賺到足夠的住宿費。「我這樣放棄也是沒有用的。」她這麼告訴艾梅莉雅,她很清楚自己的狀況有多嚴重。「我一定要打起精神,去賺點錢,否則我就沒地方住了。」

報導安妮故事的記者們,似乎無法破解的其中一個謎團是,她那週到底去了哪裡。提摩西.唐納文證實了她在四號,也就是那週二的下午離開了多塞特街三十五號,之後一直到週五他才再次見到安妮。據信安妮去了聖巴托羅繆醫院的診療所,但她的名字卻又沒有出現在住院病人的登記表上,因此很有可能是那天醫師替她看過病之後就讓她離開了。她的名字也同樣沒有出現在臨時收容所的入住名單上,就算她真的去了某間臨時收容所,她也只能住兩晚。整體而言,安妮在這段時間的行為與過去並沒有互相矛盾,因為從來沒有任何證據顯示,她曾住在倫敦的臨時收容所或救濟院中─原因很有可能是因為寄住在這些機構中的人會被禁止飲酒。根據「一九○四年流浪法委員會」(1904 Vagrancy Committee)所進行的研究,真正酒精成癮的人寧願露宿在外,也不願在進入這一類的照護機構後面對種種限制。

安妮從來沒有去找手足借宿過,另外,當時沒有任何白教堂區的寄宿房屋管理人,或居民告知警方,她有在克羅辛漢寄宿房屋之外的任何地方定時留宿,因此她不太可能會找其他機構過夜。但與此同時,伊莉莎白.艾倫又說安妮的錢只夠她在多塞特街三十五號「每週睡三、四晚」,也就是她和愛德華.史丹利共度的那幾晚。邏輯上來說,這就表示安妮每週至少有三個晚上是沒有床能睡的。

一個貧困又生了病的酗酒者每天最主要擔心的都是能不能找到錢買醉,預設這樣的人每天有床能睡是非常不現實的一件事。根據社會評論家霍華德.戈茲米德所言,白教堂區就像泰晤士河畔、海德公園和倫敦喬一樣,「每天晚上都擠滿了,沒有錢能睡在屋簷底下的流浪漢」。他親眼見證了許多人睡覺時「蜷縮在門廊,或者在人行道瑟縮成一團」。他描述「許多無家可歸的男女」都「飢餓又衣衫襤褸」,他們聚集在斯皮塔費茲的基督教會附近,可能會「倚靠著圍欄或蜷縮在牆邊」,還有些人則半靠半躺,在建築周圍那些頂端是欄杆的牆邊。戈茲米德評論說這些人大多都是因為他們賺不到過夜費,所以沒辦法住進他們平常在瑟沃街、佛勞爾迪恩街和多塞特街住的寄宿房屋。「若你在進入寄宿房屋的廚房時,以為你見到的所有人,都會在晚上住在那棟寄宿房屋的話,那你就大錯特錯了。」他寫道:

他們之中有許多人是常見租客,因為時常付錢在這裡過夜所以才被容許在廚房的熊熊煤炭火前度過整個晚上或一小段時間,因為主管理人雖然不相信他們,但他也不會想要得罪這些常見租客。然而,隨著夜幕降臨,這些可憐人變得越來越坐立不安且悶悶不樂。他們把手插進空空如也的口袋裡來回跺步,每次有人進門他們就會看向來人,希望能看到「老友」走進來,或許對方可以借他半便士,讓他湊齊過夜費。等到最後的希望也落空了之後,他們會拖著腳步走到街上,準備要以天空為屋簷度過這晚。

在九月七日那晚,安妮.查普曼也面臨了同樣的情景。根據提摩西.唐納文的證詞,安妮在那天下午再次出現在克羅辛漢寄宿房屋,在解釋了她身體不太好,去過診療所之後,她問唐納文能不能讓她坐在樓下的廚房裡。唐納文允許了她的要求,但到了傍晚(大約是她遇見艾梅莉雅的時間),她再次出了門。大約到了午夜時,安妮再次出現在廚房,她詢問另一位租客威廉.史蒂文能不能到附近的酒吧替她買一品脫啤酒。在過程中,她告訴對方她「去找了她的親戚」,乞討到了五便士。那筆錢原本可以換來一張床,但卻馬上變成了酒錢。在她和史蒂文一起喝完酒之後,她出發前往多塞特街與商業街交叉口上的大不列顛女神酒吧。喝夠酒之後,安妮再次回到克羅辛漢寄宿房屋的廚房,吃了一些馬鈴薯。當時已經是凌晨一點四十五分,大約是唐納文開始把那些沒有錢能入住的人清出廚房的時間了。他要求值夜班的約翰.伊凡斯到樓下去把人集合起來。安妮在沒多久後就上來了,但她去了唐納文的辦公室,特別拜託唐納文讓她住在她常住的二十九床。

值得注意的是,有一件事是媒體從沒報導過的,但提摩西.唐納文告訴警方說,當時安妮特別「要求他相信她」之後會給他那晚的過夜費。接著「他拒絕了」。28如果這件事也廣為流傳的話,社會大眾可能會出現更強烈的反彈,認為唐納文對安妮之死有一定的責任。「你有錢喝酒,但卻沒錢能過夜。」主管理人在聽到安妮的要求之後這麼回答她。或許是不願意承認自己失敗了,又或許是想要顯得有尊嚴,安妮嘆了一口氣,說:「幫我把我的床留著。我很快就回來。」

她拖著又病又醉的身子走下樓梯,「在門口站了兩、三分鐘」,思考她能怎麼做。她可能就像戈茲米德描述的那些身無分文的租客,考慮要從她的「老友」那裡借點過夜費。然而當安妮動身沿著布席費德街往斯皮塔費茲的基督教堂走去時,她有可能已經決定要「以天空為屋簷度過這晚」了。

她一步步走出多塞特街,克羅辛漢寄宿房屋的燈光在發身後黯淡下去,我們永遠也無法得知她這時在想什麼。再也沒有人能知道,她是沿著哪幾條黑暗的街道走,在路上又和哪些人說過話。我們唯一能確知的,只有她最終的命運。

漢伯寧街二十九號的建築是該區域常見的典型建築。這棟建築至少有一百年的歷史,共三層樓高,裡面有八間正逐漸腐朽的房間,有十七個人一起住在裡面。由於這些房間各自有各自的房東,所以沒有人太過關心公共空間:該地產的公共空間包括了走道、樓梯、樓梯間平臺和後面的庭院。通往庭院的柵欄門和進入建築的大門都沒有上鎖,無論日夜的任何時段都有形形色色的人進出這裡的(隱密的)公共空間。根據警方與該棟建築的居民描述,這個地方在生存能力較佳的當地居民之中十分著名。偶爾會有「陌生人」到那裡「把庭院用在不道德的用途上」,有時也會有人露宿在那裡。

在過去兩年間,安妮就像戈茲米德描述的那些「流浪漢」一樣,慢慢找到最適合睡覺的那些角落、最不顯眼的門廊和最少人穿越的通道。漢伯寧街二十九號的庭院不是安妮在九月八日凌晨意外踏入的位置,而是她很熟悉的僻靜地點,她是特意過去的。她知道房子的階梯與籬笆之間有一塊小空地。這裡很適合她背靠著牆蜷曲起身子,她在那天發現這裡沒人時想必鬆了一口氣。

在安妮.查普曼生命中最後幾年遭遇的所有悲劇中,最深刻的一個或許是她在那天晚上,或者過去任何一個晚上,其實都無須睡在街上。她原本可以在倫敦的另一端,躺在母親家的床上睡覺,或在妹妹的照顧下休息。她原本可以治療她的結核病;她原本可以在孩子的包圍下受到撫慰。在她遇到每一個生命的轉折時,都有一隻手想要將她從深淵中拉上去,但酒癮往相反方向拖拽的力道更強大,羞愧的拖拽力道也不相上下。正是這兩種力量在許多年前把她拖到深淵中、撲滅了她的希望,接著毀掉了她的人生。那晚發生的謀殺案奪走的,是被酒癮強取豪奪過後剩下的殘存生命。

大約在九月八日或九日時,史密斯一家的手足,艾蜜莉、喬治娜、米麗安和方廷得知了可怕的消息。無論他們的消息來源是警方來訪,還是自行從報紙上讀到的,得知姊姊成為殘酷謀殺案受害者都對他們帶來了非常大的打擊。艾蜜莉、喬治娜和米麗安無法忍受要讓年邁的母親得知她被酒精帶走的孩子遭人謀殺了,而且她的死亡方式殘酷又慘無人道。她們握著安妮兩名孩子的手,努力忍住自己的悲傷。這兩名孩子永遠也不會知道他們的母親遭遇了什麼樣的命運。報紙上刊登了一則又一則的故事,指稱安妮是一名娼妓,說她的生活墮落,安妮的妹妹們因此受到的痛苦折磨與羞辱超乎我們所能想像。這三位虔誠的女人因這些報導感到恥辱,又不能張揚自己正飽受折磨,這樣的感受幾乎要超過她們的承受極限了。

至於他們家裡唯一的一位男人則不得不承擔最糟糕的責任:負責出席公眾場合。而他藏在心底的焦慮使他更加哀傷。他像安妮和他們的父親一樣,是個酗酒者。他或許在家人們不知情的狀況下剛見過安妮,給了她幾塊錢,或許還和她一起喝了幾杯酒。是方廷去認領了姊姊殘破的屍體,站在驗屍官面前作證。作證時的痛苦感受使他的聲音小到幾乎沒人聽得見。

方廷.史密斯不是一名個性堅強的人。他被這段不幸的遭遇給擊倒了,他在倒下時抓住了在他的認知中,唯一能立刻帶來短暫舒緩的事物─酒精。在面對姊姊的死亡帶來的艱苦磨難不到一個月後,方廷就痛苦地崩潰了。他偷了雇主的錢去買酒,丟了倉庫管理人的工作。他的朋友們出面協助,替他找了另一份工作,但方廷的苦難並沒有因此消失。他無法面對苦痛的感受,在某天灌了許多酒,在口袋裡塞滿了雇主的錢,拋棄了妻小,就此消失。一週後,他的家人收到了一封來自格洛斯特的信。方廷自己走進了警局投案。「喔,我親愛的妻子,這全都是因為受了詛咒酒精的緣故。」他在自白的最後寫道。「看到上帝的份上,不要讓孩子們碰任何酒精。」

安妮的弟弟被帶回倫敦,在馬爾波羅街治安法院受審,他被判有罪,處的刑罰是在米爾班克監獄做三個月的苦役。方廷在獲釋後下定決心要重新開始生活,帶著妻小橫跨大西洋,前往炎熱且充滿沙塵的德州定居。

《開膛手傑克刀下 的五個女人:死於地獄,卻也生活在地獄!歷經130年,沉冤終得昭雪……》

開膛手傑克是第一個兇手,而你,會不會是第二個……一部論點深刻,卻又令人心碎的顛峰之作維多利亞時代輝煌的背後,駭人聽聞的殘酷現實一百三十年的冤屈,如今終將真.相.大.白

圖片來源:

- Dr Phillips examining the body of Annie Chapman in a press drawing of 1888 (The Illustrated Police News).: Wikimedia Commons