開膛手傑克

【第八章-黑暗安妮|墮落之地】

本文摘自《開膛手傑克刀下的五個女人》

作者: 哈莉.盧賓霍德(Hallie Rubenhold)

譯者:聞翊均

出版社:方言文化

雖然約翰的計畫出於好意,但安妮沒在家裡停留多久,就前往倫敦了。無論安妮住在家裡的時間是數個星期或數天,她最後終究發現自己沒辦法在家人的保護之下生活。她母親和妹妹都不會容忍她喝酒。酗酒疾病帶來的羞愧感、無法治療酗酒帶來的羞愧感,以及在為身妻與為人母的道路上失敗帶來的羞愧感,使安妮幾乎無法忍受與家人相處。米麗安寫道,她姐姐告訴他們「她以後都不會阻礙我們」,但是「她一定會喝酒」。到了最後,安妮就像許許多多的酒癮患者一樣,選擇的人生道路上再也沒有她所愛的人,只有她貪戀的酒精。

過去許多人在講述安妮.查普曼的生命故事時,最常出現的疏漏就是,無法解釋為什麼一個原本住在伯克郡鄉間豪宅或住在騎士橋的女人,最後會淪落到白教堂區。白教堂區與前兩個地點的地理位置,和居民社會階層都差距甚遠,這種環境轉換不會是一夜之間發生的。經濟上突然出現問題不會使安妮必須從首都西邊的騎士橋,搬到東邊的白教堂區貧民窟。東區並不是那那附近唯一有廉價寄宿房屋的地方;在倫敦的各個大街小巷中,你都能找得到充滿貧窮與犯罪的廉價寄宿房屋。若安妮認為住在母親家令她無法忍受,她只要從騎士橋軍營跨越幾條街道,就能找到每晚四便士的寄宿房屋或每週五先令的房間。若她希望能完全避開家人,她有可能會遊蕩到更遠一點赤爾夕、富勒姆 或巴特西附近的貧困鄰里,或冒險進入倫敦中心的馬里波恩、霍本、帕丁頓、聖加爾斯,甚至到克勒肯維或西敏區,又或者泰晤士河南邊的蘭貝斯、沙瑟克或柏蒙西。安妮已經在騎士橋與倫敦西區度過了大半人生,她沒有任何明顯的理由、原因或傾向,會搬到她一點也不熟悉的小鎮上;但若她在那裡有認識的人,或者有人陪她一起過去,那這件事就很合理了。

在十九世紀晚期,位於海德公園西方的諾丁丘,因為住在那裡的勞工階級與其貧困狀態,而變得惡名昭彰。在查爾斯.布斯的貧困地圖中,諾丁丘附近的街道都被標示成了黑色 ,他在社會調查筆記中,譴責該區的部分街道是「毫無希望的墮落之地」,其他街道則被窮困的勞工佔據了:這些居民用「骯髒的窗簾」遮蓋窗戶,孩子們都穿著「破爛的衣服」。諾丁丘距離安妮的家人有一小段距離,又離安妮最熟悉的城市不遠,因此這裡很有可能是她選擇前往的地區。她或許就在這裡安靜地生活,每週到郵局領取她的生活費,住在單人房間中,不受打擾地盡情喝酒。身為新社群中的酒癮者,她很快就在附近鄰里中,尤其是啤酒吧和酒吧中找到了同路人。她很有可能在酒吧裡認識了,後來她朋友稱做「傑克.席維」的男人。「席維」(Sievey或Sievy)這個名字可能是來自他的工作:製作鋼製或鐵製篩網(sieve)的工人。我們對他的瞭解不多,只知道他和諾丁丘有關連,還有他和安妮最後變成了伴侶,原因大概是因為兩人都熱愛飲酒。

我們很難想像安妮在同意和丈夫與孩子分開,並回到母親和手足身邊時,她到底感到多麼絕望。安妮的家庭向來支持嚴謹的教導,她的生活過去也一直維持得很體面,這次的失敗想必讓她覺得自己已經無可救藥了。從那個年代對女人的定義來看,她已經徹底失敗了。她證明了自己沒有能力成為孩子的母親,沒有能力替丈夫管理家務,也沒有能力照顧任何人,甚至照顧不了自己。當時的人認為酗酒的女性是一種令人厭惡的存在,她們「顯露出的是最野蠻、最可惡的一種嗜好」,而且「屈服於感官享受,她們的……行為失去了女性特質」。從另一個角度來看,正是這種對於羞愧的自我認同感,使「女酒鬼」想喝酒「藉此麻痺自己的羞愧感」。雖然她犯下的錯誤與性別天性無關,但維多利亞時代的社會,一直把一蹶不振的女人和墮落的女人混淆在一起。社會大眾把因為道德上的弱點而失去了婚姻與家庭的女人,和涉入了婚外性關係的女人,都當作令人厭惡的存在。「喝醉且失態」的女人、在大庭廣眾之下使自己難堪的女人、對自己的外表毫不在乎的女人、沒有正派的住所或丈夫、家人能規範自己行為的女人,都會被歸類成和妓女一樣墮落的人。她們變成了同樣的整體:被放逐的女人。正如波麗.尼可拉斯的案例,安妮現在成了孤身一人的女性,這是很危險的,因此,雖然她在法律上已婚,但她還是必須找一名男性伴侶。無論她是否想要再找另一位男人同甘共苦,她所處的環境都迫使她必須進入社會大眾視為通姦的狀態。不過,既然安妮已經被視為道德淪喪的女人了,通姦與否也就不再重要了。

安妮很有可能是因為和席維建立了關係,所以跟著他在一八八四後半年到白教堂區找工作。自從到了鎮上的白教堂區後,安妮僅存的身分─皇家士兵的女兒、紳士的馬車伕的妻子、兩個孩子的母親、在梅菲爾與海德公園漫步的女人、戴著金色耳環與胸針並驕傲地坐著照相的女人─全都被留在了倫敦西部。其他人只知道安妮是席維的妻子─安妮.席維或席維太太─有時也有人因為她如今摻雜了銀絲的棕色捲髮稱她為「黑暗安妮」。安妮不太提起自己的過去,她在這裡交到了一位新朋友,親切而忠誠的艾梅莉雅.帕爾莫,前任碼頭工人的妻子,但就連她都不太瞭解安妮。每當有人問起孩子時,安妮都會給出嘲諷的答案,她會說她有個兒子身體不好所以「在住院」,還有一個女兒「加入了馬戲團」或「住在法國的寄宿學校」。她只告訴艾梅莉雅一個人真相,她說她和住在溫莎的丈夫分開了,有一個母親和兩個妹妹們,和她「關係不太友好」。艾梅莉雅說雖然如此,她的這位朋友一直是個「非常體面的女人」,她「從來不使用不好的語言」。她也描述安妮在沒有酒醉時是個「坦率」,而且是個「非常聰明又勤奮的嬌小女人」。

根據艾梅莉雅.帕爾莫的說詞,她們認識時安妮和傑克.席維住在白教堂區的多塞特街。雖然多塞特街直到一八九○年代才榮登「全倫敦最糟的街」的寶座,但當時它已經以充滿絕望與墮落聞名了。早在十年賽特街上就幾乎只有最廉價、最污穢的寄宿房屋和「附家具出租房」。曾造訪這條街的記者和社會改革者都認為,這裡處處充滿犯罪行為。就連幾乎走過首都每條小路的查爾斯.布斯都以幾乎不可置信的語調寫下他見到的景象:「這是我目前為止見過最糟糕的一條街,到處都是小偷、妓女、強盜和各種共用寄宿房屋。當時陪同著他經過這條街的當地督察也同意他的觀點:「他認為從貧困、苦難與罪惡的角度看來,這裡是全倫敦最糟糕的街。這裡是惡劣又墮落的人沉溺的污水池。」他接著說,就連諾丁丘和諾丁谷(當時社會認為最貧窮的區域)「都沒有這麼可怕。諾丁谷的居民……非常貧窮、無能,且不斷變動;他們總是在搬家,那些貧窮的遊民可能會在諾丁谷住一個月,然後到倫敦的其它臨時收容所去,最後又回到諾丁谷。」他說多塞特則不一樣,那裡「可能很紛亂,但那些髒東西總會回到同樣的位置。」

在安妮和她的「新丈夫」搬過來住時,多塞特街的多數地產都在兩個地主名下,約翰.麥卡錫和威廉.克羅辛漢,兩人在管理這些細碎又充滿罪惡的地產組合時,都表現得同樣冷酷無情又沒有原則。據知「席維夫婦」主要住在街上三十號的寄宿房屋,艾梅莉雅和她丈夫也住在那裡,但等到席維夫婦想辦法存了一些錢之後,他們便租了一間附家具的出租房。雖然相較於共同寄宿房,住在附家具出租房能享有較多隱私,但很多人認為這種出租房的狀況「糟糕得多」。租戶每晚付十便士後住進的房間或許幾乎無法通風,又或許房間裡會有破掉的窗戶、爛掉的木地板和有洞的天花板。那裡無疑是不可能有熱水的,在頂樓或後面的庭院裡,或許會有一個臭不可聞的故障公廁。

根據《每日郵報》記者的描述,這些房間裡的少少幾件家具看起來像「你在貧民窟跟最爛的二手賣家買來的最老舊家具。這些設備……不值得多少先令。」安妮的新住處與她過去在聖萊納德丘擁有的會客室和客廳大不相同。這樣的認知會使她喝下更多酒精來麻痺自己的記憶與情感。安妮如今遇到的真正悲劇在於,她不像周遭的多數女人是在別無選擇的情況下,住到「倫敦最糟糕的街上」忍受這種低劣環境的。傑克.席維本來應該賺錢的,但他沒有這麼做,他們可以靠著每週十先令過活,這些錢可以讓他們租一間更好的房子,也能買食物和煤炭。但他們把這些錢拿去買了酒─至少在一八八六年十二月前都是如此。 就在那年的十二月,每週的生活費毫無預警地停止了。根據艾梅莉雅.帕爾莫所述,這使得安妮非常緊張,她去找了她認為應該是「住在白教堂區牛津街」的某個「姻親」想弄清楚原因。

他們告訴安妮,約翰已經病入膏肓了。這個消息讓她大吃一驚,她決定她非得親眼見到丈夫不可,便冒著冬日的嚴寒徒步往溫莎走去。她在兩天內走了二十五英里,一路跋涉至倫敦西部,穿越布倫福,沿著巴斯路進入天寒地凍的鄉間。天氣轉暗時,她在科布盧克的臨時收容所找到了容身之處。在這一整路的行走中,安妮有充足的時間能焦慮地思考即將到來的會面,擔心她的孩子,甚至可能會在想到要返回溫莎,重溫過去的情景而感到沮喪。同時,她必定也很害怕自己會無法及時抵達。她在臨時收容所停留一晚後,隔天至少有一整個早上的時間都被拖住了,她必須分好一定份量的麻絮換取前一晚的住宿。再次啟程時,再走五英里會到新溫莎,那是她從小時就很熟悉的地方,她走到了當時叫做史匹托路的街上。

安妮在出發前得知,約翰在六個月前就因為重病而退休了。約翰的親戚告訴她,約翰現在不住在法蘭西斯.崔斯.貝瑞的地產上了,他在格羅夫路上租了一間房子,和孩子們在那裡住一段時間了。不過安妮並不確定約翰的確切地址,因此她走進了街角的酒吧「溫莎的歡樂妻子」,詢問她丈夫的住處。酒吧老闆還能隱約記得安妮的出現,他說那時她「看起來是個可憐的女人,像是遊民一樣。」安妮告訴老闆,她是「從倫敦走過來的」,因為「有人告訴她,她那個不再每週寄十先令給她的丈夫生病了。」接著她臉色一沉,說「她來溫莎是為了確定這件事是真的,不是她丈夫不想寄錢給她的藉口。」酒吧老闆為她指明了方向:格羅夫路的里奇蒙莊一號,之後便「再也沒有見過她」。我們無從得知接下來發生了什麼事。或許安妮趕在約翰死於聖誕節之前見了他一面,但她停留的時間沒有長到約翰死亡的那一刻。當時照顧他的是他認識的一位年老朋友,住在附近救濟院的莎莉.威斯特爾。

他們兩人的再次聚首想必十分難堪。約翰被安妮的酒癮和婚姻的崩壞,給徹擊倒了。約翰過世時才四十五歲,米麗安在他過世前不久描述,他是個「一頭白髮的心碎男人」,此外,我們不知道米麗安是否有發現,其實約翰後來也開始喝酒了。他的死亡被斷定為「肝硬化與腹水」。

約翰的死徹底壓垮了安妮。雖然她往返溫莎時告知別人她只是為了錢,但她探望丈夫的原因絕不只是為了財務。她回到多塞特街之後,哭著對艾梅莉雅詳細描述了她所受的折磨。12安妮再也回不去原本的狀態了。她的朋友回憶道:「在她丈夫死後,她似乎什麼都不在乎了。」接著,傑克.席維決定要結束他和約翰.查普曼的寡婦之間的關係,或許是因為失去了每週十先令的收入,或許是因為安妮變得越來越抑鬱而悲慘。一八八七年初,他離開了安妮,回到諾丁丘。如今安妮失去了丈夫或同居伴侶的保護,她陷入了無依無靠的處境。多數女人很難在缺乏男性伴侶的狀況下在貧民區生存,她必須再找一個男人。

之後的一段時間,她和同樣住在多塞特街寄宿房屋,並嚴重酗酒的廉價書籍商人「叫賣商哈利」在一起,但這段關係並不長久。艾梅莉雅描述道,安妮並不快樂;她的健康狀況越來越糟,變成了「一件慘案」,她的生活充滿了「酒精和頹喪……飢餓與疾病。」到了一八八七年,她無疑正受到結核病的折磨,根據警方外科部門的喬治.拜斯特.菲利普斯的紀錄, 安妮在死亡時已經罹患結核病好一段時間了,病症已開始影響她的大腦組織。雖然生病了,但安妮依然勤奮地賺取收入。根據艾梅莉雅的說詞,「她會做鉤針工作、縫椅子方巾、賣火柴和賣花。」到了週六她會在斯特拉福市場賣「她手頭上有的任何東西」,市郊和東區周遭的小規模商人,全都會在那天聚集到斯特拉福市場做買賣。在一八八八年的夏末,雖然健康狀況每況愈下,但安妮還是堅持要和其他勞工一起到肯特的郊區採收啤酒花,不過前提是她妹妹要願意寄雙靴子給她。

在安妮經歷這段不幸人生時,無疑也是艾梅莉雅.帕爾莫最擔心她的時候。奇妙的是,艾梅莉雅說她當時「習慣為她朋友寫信」給「她母親和妹妹」,她記得安妮「當時住在布倫頓醫院附近」。這樣的說詞不禁令人疑惑,為什麼具有讀寫能力的安妮會讓艾梅莉雅這麼做。是不是她當時需要錢,卻又病得太重不能寫信,又或者她只是恥於開口?米麗安在提起這件事時說,安妮從來沒有讓她們知道她的地址,她這麼做無疑是因為羞愧,也因為擔心她們會阻撓她喝酒。無論如何,雖然安妮與她們分隔兩地,但她發現自己沒有辦法完全和家人脫離關係。米麗安在信中寫道,有時「她會來家裡找我們……我們會給她衣服,用盡所有方法想說服她回家,因為她的生活跟乞丐沒兩樣。」

安妮選擇的道路讓史密斯一家人悲痛欲絕,在安妮要求一點經濟協助時,他們不會拒絕。不過,她弟弟方廷提供的幫助或許比其他人更多一點。在法醫的驗屍調查中,方廷的證詞有些混亂,他說他和安妮見過兩次面:一次是在商業路上,另一次似乎是意外在西敏區遇到的。方廷說他在其中一次見面借了安妮兩先令,另一次則直接給她兩先令。然而報紙沒有提到的是,方廷和安妮一樣也在酗酒,不過他至少暫時保住了在印刷廠倉庫工作當管理人的工作。事實上,方廷和姐姐見面的次數可能多於兩次,但他不願意向大眾和家人提起這件事。由於他們兩人都喜愛杯中物,所以安妮的弟弟會以比較寬容的態度面對她,還有可能請她喝一、兩杯酒。姐弟兩人不會指責對方的弱點,而且在充滿禁酒主義者的家庭中,方廷與安妮的行為都同樣會受到其他家人的嚴格審視。她在一八八八年九月七日從「親屬」那裡拿到的五便士,比較有可能是當時住在克勒肯維附近(在聖巴托羅繆醫院對面)的方廷給的,而非住在騎士橋的妹妹們給的。

到了一八八八年,安妮因為開始和愛德華.史丹利交往而受益。史丹利是一位「臉色紅潤」、「外表體面」,在啤酒廠工作的四十五歲男子。不過人稱「榮民」的愛德華說,雖然他已經認識安妮兩年了,但他們一直到那年的夏天才開始偶爾同居。當時安妮已經是多塞特街三十五號(克羅辛漢名下的寄宿房屋)的常客了,她和史丹利會在那裡共度週末。根據寄宿房屋的主管理人提摩西.唐納文的描述,到了週六,安妮常在布席費德街街角等史丹利,兩人會一起去酒吧。史丹利通常會和安妮一起住到週一早上,在這段時間,他就像一般維多利亞時代的男人一樣,替陪伴他的女人支付費用,其中也包括了讓安妮在寄宿房屋住到週二早上的住宿費。寄宿房屋的人都知道安妮和「榮民」是一對。史丹利甚至還清楚告訴過提摩西.唐納文,他認為他和安妮的感情是獨一無二的,這位善妒的伴侶要求寄宿房屋管理人,禁止安妮和其他人發展親密關係。值得注意的是,據說在安妮認識「榮民」的那段期間,她買了幾枚銅製戒指戴在左手上。史丹利自信滿滿地說安妮有兩枚戒指:「一枚婚戒和一枚訂婚戒」,他描述這兩枚戒指「上面有漂亮的花樣」。雖然這些戒指並非史丹利送的禮物,但安妮顯然希望能假裝出一種結了婚的體面感。

雖然按照十九世紀的標準看來,安妮既是「一蹶不振的女人」,也是「墮落的女人」,但她並不是娼妓。在一八八七年七月十九日,也就是波麗.尼可拉斯兇殺案的一年前,警察局長查爾斯.沃倫發佈了命令表示:「警方沒有正當理由時,不該把任何女人稱做職業娼妓,除非她自稱為職業娼妓,或者被定罪為職業娼妓……」他在該命令中進一步指出,雖然警員可能「在心中覺得她絕對是職業娼妓」,但除非有證人或證據能證實此事,否則他「不應假設任何特定女性是職業娼妓。」正如波麗.尼可拉斯一案,此案沒有任何可靠證據顯示,安妮.查普曼在做娼妓的工作,或她曾說過自己在賣淫。事實與開膛手被害人具有傳奇色彩的形象正好相反,安妮從來沒有去「站街」過,她沒有穿著低胸的緊身上衣並塗上腮紅,站到煤氣燈下拋媚眼。她從來不隸屬於任何娼妓院,也不隸屬於任何皮條客。沒有任何證據顯示她因為任何行為被逮捕甚或被警告過。在警方「到當地的酒吧……詢問過相同階級的數個女性後」,他們沒有找到任何證據能證明安妮以性行為賺錢。

在這一行工作的女性通常都廣為人知,不只是同行的人彼此知道而已,警方、鄰居與當地居民往往也會知道。在這種貧困地區的居民,不認為性交易有多大的恥辱可言,因此當認識的女性是娼妓時,親友與熟人都會毫不諱言地直接承認。由於警方依然認定白教堂謀殺案的兇手,若非敲詐勒索的高開幫派,就是獨自犯案的娼妓殺手(此時他們認為兇手是被稱做「皮圍裙」的約翰.匹茲),所以被害者的職業必須是性工作者。從現有證據看來,當時H分部的警察壓根沒有留意查爾斯.沃倫在七月十九日發佈的命令,直接在安妮的表格中的「職業」一欄填上了「娼妓」。有關當局就像在處理波麗.尼可拉斯案時一樣,在剛開始查案時就已站穩了特定立場:安妮一定是個娼妓,他們的調查以及在驗屍官法庭上的態度與質詢,都是以此立場作為出發點。

報紙也同樣不打算質疑警方的假設。有鑑於安妮的謀殺案發生時,警方還在調查波麗.尼可拉斯之死,所以媒體立刻抓住機會,把兩個案件連在一起。兩個案件有相似的殺人手法,發生時間只間隔數個星期,這使得報社陷入完全狂熱與興奮的狀態之中。白教堂區的記者人數出現大幅攀升。兇殺案能促進報紙的銷售,報社編輯必須盡其所能地把這個故事拖得越久越好。報社想要抓住「道德恐慌」的感覺;他們想要採訪、到當地勘查、刊登評論,並詳細報導查普曼案件的審理過程。這種作法帶來了遠比尼可拉斯案更大規模的恐慌性混亂寫作潮。報紙上開始出現毫無條理的矛盾描述,記者引用傳聞、粗率的筆記,和為了符合特定報導角度而被重組過的證詞。而且,此案和波麗.尼可拉斯的謀殺案一樣,記錄了驗屍調查時有哪些實際對話的官方資料,以及多數的警方問卷都已不復存在;我們缺乏可靠的紀錄。因此,如今世人對於安妮.查普曼在白教堂區如何生活的瞭解,幾乎全數來自新聞報紙上不清不楚的「事實」沼澤。

《開膛手傑克刀下 的五個女人:死於地獄,卻也生活在地獄!歷經130年,沉冤終得昭雪……》

開膛手傑克是第一個兇手,而你,會不會是第二個……一部論點深刻,卻又令人心碎的顛峰之作維多利亞時代輝煌的背後,駭人聽聞的殘酷現實一百三十年的冤屈,如今終將真.相.大.白

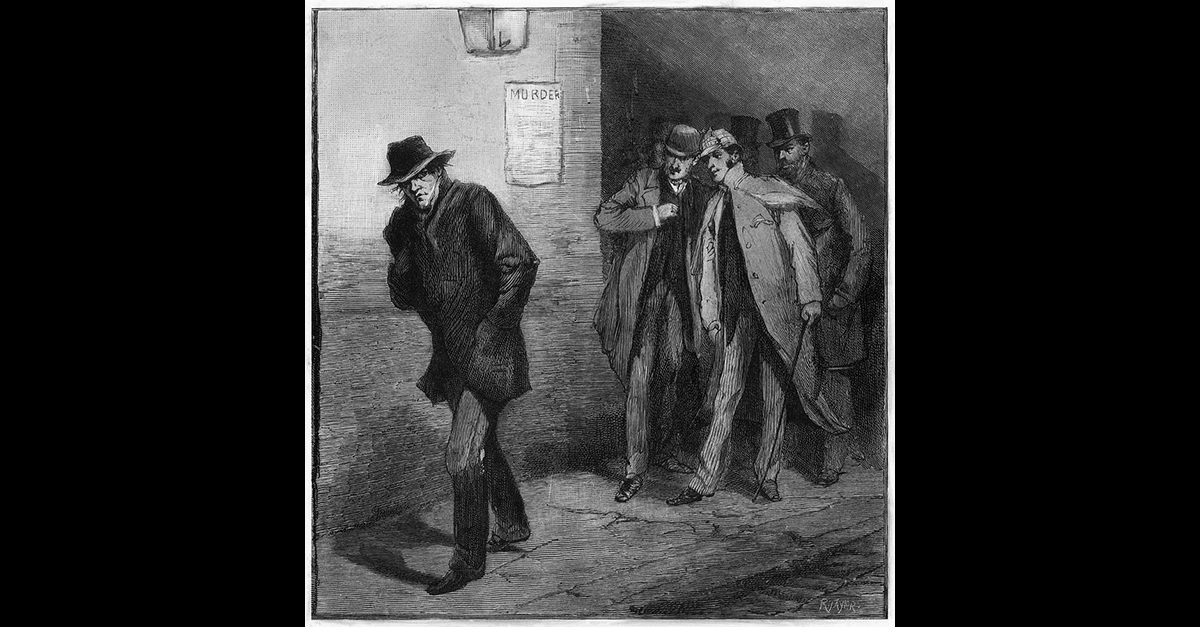

圖片來源:

- A Suspicious Character: Wikimedia Commons

留下回應