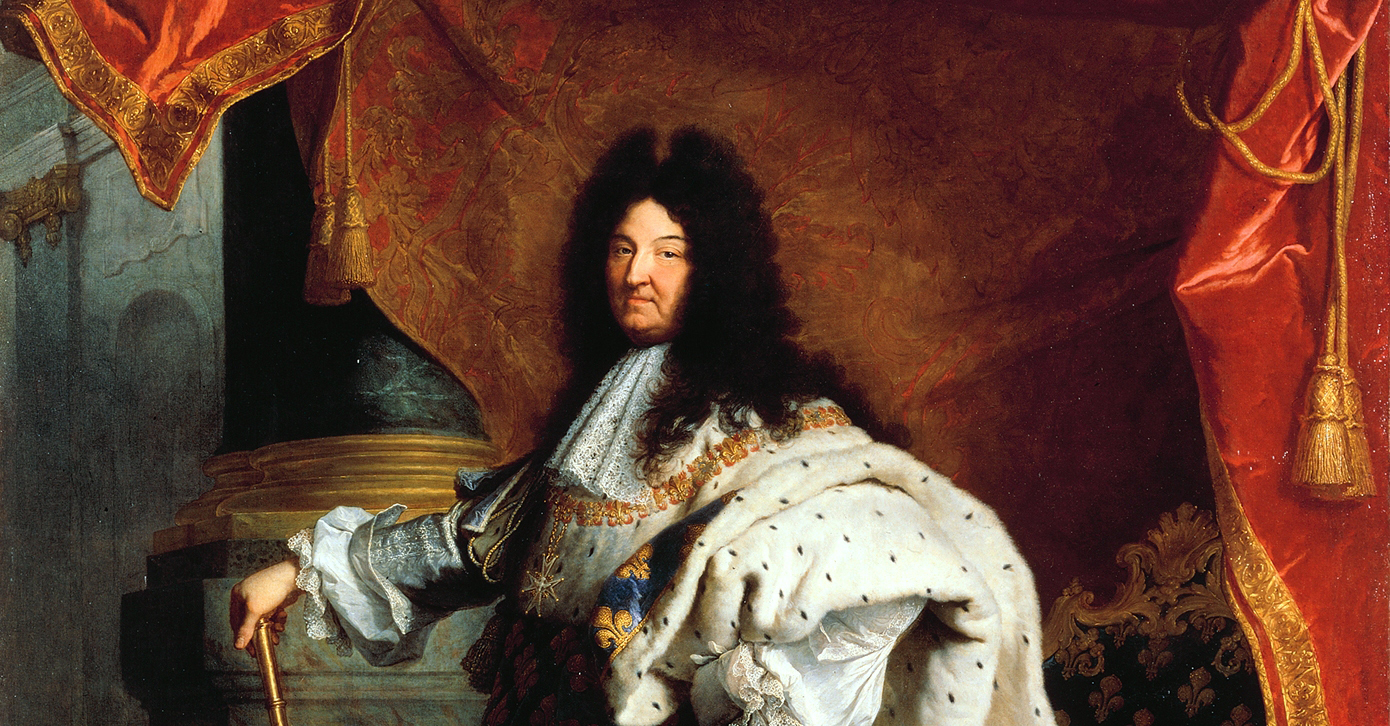

最為人熟悉的路易十四畫像(十八世紀畫作)

改革法律和稅制

路易十四開始大幅實行了史無前例的法律改革。當他罷免了富凱(Nicolas Fouquet)後,在一六六五年任命了巴蒂斯特.柯爾貝(Baptiste Colbert)管理財政,並編纂《路易法典》(Code Louis),這部法典後來成為《拿破崙法典》(Code Napoléon)基石。

柯爾貝另外一個任務,便是透過更有效率的稅制,減少國家債務。不過,在全新稅制下,路易十四竟然允許貴族豁免所有繳稅義務!奇怪了,之前不是說,路易十四與馬薩林(Jules Mazarin)的共通之處,就是要削弱貴族權力,讓法國變成中央集權國家嗎?怎麼現在又給貴族這麼大的特權了?

想得深入一點,其實這項給予貴族的特權,正正就是為了削弱他們而存在。為什麼呢?新稅制下貴族豁免繳稅,當然會讓平民百姓大為不滿,但在經過投石黨之亂後,平民暫時也不敢再生事端。至於貴族呢?他們當然欣然接受國王授予的特權,並擁立這位「明白事理」的國王,說白了就是直接承認路易十四的權威。如果貴族有什麼反對而被沒收特權,那就虧大了。從此,這些貪圖利益的貴族再也不敢有什麼異議。年輕的路易十四同時掌握了平民和貴族階層的博奕心態,加以利用強化了自己的統治權威,這一著實在為之高明。

無論如何,新稅制的確使國家收入大增,柯爾貝實在功不可沒。

凡爾賽的崛起

解決了貴族後,接下來就是解決那些自以為是的政務大臣和世襲法官。這些人盤據法國政壇多年,在好一段時期裡幾乎就是法國真正統治者,認為自己凌駕於國王法令之上。而宰相馬薩林和其前任黎塞留(Cardinal Richelieu)就是政務大臣們的首領,都是權傾朝野之人。其實「宰相」並非正式官位,大家可以把「宰相」想像成由政務大臣系統構成的統治集團之首。至於世襲法官,他們也是另一股不能小覤的勢力,往往具有左右朝政的權力。投石黨之亂(The Fronde)便是這兩班人鬥爭下掀起的亂局。

童年時經歷過這場動亂的路易十四顛沛流離,對這些人自然痛恨之極。不過,這位有政治智慧的君主,心裡明白到不能夠直接剷除這些勢力,否則可能引起大反彈。他需要找個平衡,能夠解決他們之餘又不讓他們有藉口反動。

為此,路易十四宣布把他的日常統治中心,從巴黎宮殿遷移到凡爾賽宮(Versailles)!此前,凡爾賽宮本來只是王室狩獵居住的渡假屋,現在國王決定長居這裡了,怎樣也要擴建一下。路易十四逐漸把凡爾賽宮打造成歐洲最富麗堂皇的宮殿,使它成為至今法國最著名景點之一。路易十四這個做法,讓大臣和法官都傻眼了,他們雖然仍在首都巴黎,卻從此遠離權力核心,路易十四就這樣一步步重塑了法國政治。

拉攏中產階級

貴族、大臣和法官都搞定後,路易十四覺得還不足夠。這些傳統精英階層根深柢固,他必須扶植另一階層作有效制衡,作為他的新支持者。這個階層就是「中產階級」(The bourgeoisie)。中產階級是指那些地位低於貴族和統治階層,卻高於農奴的平民階層,例如軍人、資本家、商人和地主等等。他們在航海貿易中崛起,而且發展迅速,卻一直不被國家重視,社會地位低微。

路易十四是首位展現出對中產階級尊重的法國國王。他創立了「榮軍院」(The Hôtel des Invalides),安置和保護那些因戰爭流離失所的退伍軍人,讓他們解決生活問題,重拾尊嚴。這些軍人大多來自平民階層,也就是中產階級。無論路易十四是出於真心真意還是純政治考慮,他這做法卻讓中產階級成為他堅實的新支持者。

法國文化的黃金時代

除了政治改革外,路易十四還非常重視文化和藝術發展,對於雕塑、歌劇和文學尤為熱忱。他把法蘭西學術院(Académie Française)納入他的贊助之列,利用它把凡爾賽宮打造成歐洲文化中心。許多作家、詩人、畫家和音樂家得到國家的保護傘,法國迎來藝術和文化發展的黃金時代。從文學到藝術,從舞蹈到時尚,法國文化影響力迅速遍及整個歐洲,各國上流社會皆以法國時尚風格為穿搭,學習法國文化的風潮席捲歐洲。就連俄羅斯的彼得大帝(Peter the Great, Emperor of Russia)訪問歐洲回國後,都立即展開了一系列參考受法國影響的西歐文化為基礎的改革,甚至要求朝臣在宮廷裡必須說法語,可見當時法國在歐洲的影響力實在大得是難以想像。

法國文化的光芒照耀大地,路易十四是這個國家的光源,他就是「太陽王」。

歐洲霸主

然而,這樣一個充滿自我的國王,又豈會甘心只成為法國的太陽王?他要當歐洲的太陽王,他要法國成為歐洲霸主。三十年戰爭(The Thirty Years’ War)後,各國簽定的《西發利亞條約》(Peace of Westphalia)讓法國始終屈居於英格蘭、西班牙和神聖羅馬帝國等國之下。因此,路易十四急需重新建構歐洲秩序,讓法國地位提升,而這就代表他要發動戰爭了。

在路易十四資助下,法國與西班牙爆發「遺產戰爭」(War of Devolution, 1667—1668)。路易十四聲稱擁有西屬尼德蘭(Spanish Netherlands)的控制權,後來卻導致了英格蘭、瑞典、西班牙和神聖羅馬帝國等國聯合反對他。這場戰爭法國算是打贏了,得了幾個尼德蘭城市,但對路易十四來說,其象徵意義更大。因為一場戰爭勝利,讓他的形象和地位在民眾和士兵心目中更加穩固。

遺產戰爭的勝利讓路易十四野心更大。一六七二年,法國進攻荷蘭。六年後,法國打敗荷蘭與歐洲多國組成的聯軍,以大勝姿態結束戰爭,得到了巨大利益。法國在戰爭中幾乎耗盡財富,埋下一百年後法國大革命的伏線。但在當時,國家上下所有人一片歡呼,法國不僅獲得了大片領土,還取代了荷蘭霸權成為新歐洲霸主,塑造了往後歐洲格局。他那「太陽王」稱號,終於得到歐洲廣泛承認。

不過,路易十四似乎還不滿足,他仍想繼續擴張。一六八八年,他再次發動戰爭。為了阻止路易十四日益膨脹的野心,荷蘭、瑞典、西班牙和神聖羅馬帝國等國組成了大同盟(The Grand Alliance)對抗法國。這場戰爭一打就是九年,法國雖然重創大同盟軍隊,但自身也元氣大傷。最終,各國因為戰爭拖延太長而決定停戰。縱使法國在這場戰爭中保住了霸主地位,但他持續擴張的野心也被歐洲各國粉碎了。

這三場戰爭讓法國財政開始出現結構性問題,而這些問題的浮現最終決定了法國波旁王朝(House of Bourbon)的命運。

倒行逆施的宗教政策

路易十四後期的統治變得更加專制。法國曾加入新教國家陣營,路易十四自出娘胎後卻是虔誠的天主教徒。這種虔誠讓路易十四把專制也延伸到宗教事務當中。他不僅要國家統一,宗教政策方面他也有著類似想法。

他廢除了祖父亨利四世(Henry IV, King of France)在一五九八年制定的《南特敕令》(The Edict of Nantes)。《南特敕令》賦予法國新教徒信奉新教的宗教自由。當路易十四廢除《南特敕令》後,代表法國再沒有宗教自由。他開始下令拆毀新教教堂,關閉新教學校,並強迫新教徒改信天主教。這種做法引起了新教徒巨大恐懼,不少人因而逃離法國,此舉事實上讓法國流失了不少人才,不少歷史學家認為這是路易十四的宗教政策失誤,使法國得不償失。

從他對宗教自由的專制干涉,可知統治後期的路易十四已經變得剛愎自用,權力不受任何制衡了。

太陽王

一七一五年九月一日,在位長達七十二年的路易十四在凡爾賽宮病逝。由於他實在太長壽了,兒子和孫子都在他生前離世,王位只好交給曾孫安茹公爵路易(Louis, Duke of Anjou),也就是路易十五(Louis XV, King of France)。

路易十四是歐洲史上在位最長的君主,其影響力深入法國每個角落,國家因其個人風格而徹底改變。但他是否一位明君?以結果來說,他的確為法國留下了不少值得讚頌的遺產,但同時卻因個人野心發動了毫無意義的戰爭,為人民帶來了極大痛苦,也耗光了父親積累下來的財富。路易十四並不為了國家利益而行動,他一直只為實踐個人野心和欲望而塑造法國。

但無論如何,路易十四重整了國家經濟,讓法國成為歐洲霸主,在政治、經濟、軍事和文化上,法國在他治下無一不為整個歐洲帶來極大影響,「太陽王」一稱當之無愧。

難怪他臨終前曾這麼說過:

「我雖離開,但國家將千秋萬世。」

(I depart, but the state shall always remain.)

圖片來源:

- Portrait of Jean-Baptiste Colbert (1619–1683): Wikimedia Commons

- The north facade of the Hôtel des Invalides, seen at twilight: Wikimedia Commons

- View of the Château de Versailles and the gardens from the Avenue de Paris in 1668: Wikimedia Commons

- The crossing of the Rhine at Lobith, 12 June 1672: Wikimedia Commons

- Portrait of Louis XIV: Wikimedia Commons