辜鴻銘

辜鴻銘(1857-1928)是晚清民初時期被喻為學貫中西、歷經東西南北各洋的「文化怪傑」,但每每談及到辜氏,就認為他是守舊的代名詞,人們最津津樂道的是談論其怪癖和食古不化、愛嗅小腳(纏足)、封建復辟的罪魁等。隨著時間演變,其文化保守主義又備受青睞,被捧為是愛國和民族主義的象徵之一。

辜鴻銘生於英屬海峽殖民地(Straits Settlements)檳榔嶼(今馬來西亞檳州),祖籍福建同安縣,父親辜紫雲在蘇格蘭人、立法局議員福布斯.布朗(Forbes Scott Brown,1818-1874)1位於牛汝莪(Gelugor)的橡膠園裡擔任總管,母親據稱是歐亞混血儿;曾祖父辜禮歡(?-1926)最初從暹羅南遷而來,曾任吉打王國(Sultanate of Kedah)2瓜拉姆達(Kuala Muda)的華人甲必丹3,後來協助英國人在檳榔嶼開埠,輾轉成為當地首任甲必丹。辜氏的原名湯生對照洋名Thomson,便採蘇格蘭的姓名拼法,可見與布朗家族關係和影響匪淺。

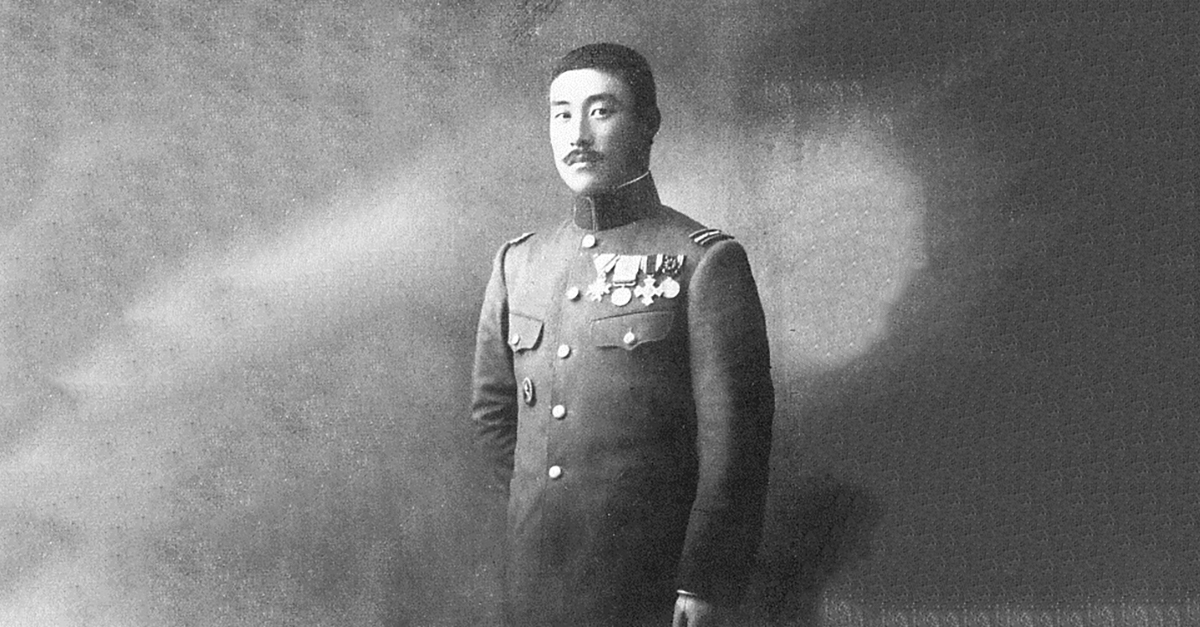

辜鴻銘的祖父辜龍池在吉打的政府部門任職,受封拿督4銜;其子辜紫雲則應驗了「三代成峇」5的定律,相當在地化和深受英人教育,所以人稱「峇雲」。辜家和布朗兩家的交情甚篤,辜紫雲和福布斯彼此亦為友人,其另子-年長辜鴻銘十二歲的兄長辜鴻德(1845-1910)也效力於布朗公司,隨後前往中國發展。辜紫雲逝世後,福布斯收將七歲的辜鴻銘收為義子,在辜氏十四歲時連同其兩名兒子一起送返蘇格蘭求學,在愛丁堡接受教育和成長。福布斯於1875年病逝檳榔嶼時,辜鴻銘已考入愛丁堡大學,二十一歲自大學考獲文學碩士後卻未返鄉,再度前往德意志的萊比錫(Leipzig)的大學攻讀土木工程,期間遊歷歐洲,1879年才回到檳榔嶼。

辜鴻銘天資聰穎,當時已熟諳英、法、德、意、希臘、拉丁文等多國語言,但回到檳榔嶼後無法發揮才幹,至親也大多已逝,1880年就轉赴福州去探望在當地發展的兄長,也是生平第一次踏足中國。福州是中英《南京條約》簽署後開放的五個通商口岸之一,在自強運動興起後於馬尾區建有船政局,但親歷了烏石山教案的餘波後,對身為「大英籍民」的辜鴻銘的身份認同產生了危機,不知是其過往的經歷,抑或對審判的不公正而感到憤懣,首次在香港《孖剌西報》(Daily Press)發表了長詩批判英人和基督教士的橫蠻行徑,意外獲得了英駐清公使威妥瑪爵士(Sir Thomas Francis Wade,1818-1895)的注意,並經好友-英駐馬尾副領事翟理斯(Herbert Allen Giles,1845-1935)推薦,受邀進入北京東交民巷的公使館擔任威氏的私人秘書,亦是辜氏首次抵達京師。不過辜鴻銘很快就和威妥瑪「意氣不相投」而辭職離去,一度行蹤成謎,但從一些蛛絲馬跡發現,他早已返回海峽殖民地。

辜鴻銘再經與海峽殖民地政府有深交的從兄-家長兼富商辜尚達(1833-1908,伯公辜國材之孫)的推薦,可能受到與辜家有來往的殖民地輔政司首席助理瑞天咸(Frank Swettenham,1850-1946)6和總督威德(Frederick Weld,1823-1891)等人的引介,前往位於新加坡的輔政司署擔任通譯。身懷天賦和理想的辜鴻銘,卻未能如其預期所料,能夠在自己的家鄉施展才能和抱負,機遇和現實上的不平等,在這短短數年內迅速發酵,漸漸對其產生嚴重的影響和激蕩,已為其往後的人生抉擇埋下了伏筆。

1881年被辜鴻銘喻為是人生的轉捩點。眾所周知,他在新加坡結識了《馬氏文通》的作者、時任北洋大臣李鴻章(1923-1901)道員的馬建忠(1845-1900)。馬氏和直隸後補知縣吳廣霈(1855-1919)被派赴至印度與英人商議鴉片專售事,於8月18日去途路徑新加坡時登岸下榻於海濱旅館(Strand Hotel),辜鴻銘在當天的晚餐前後與馬建忠有一面之緣。馬氏等人來回兩次落腳新加坡,前後一共才四日,而且公務十分繁忙,相信會晤馬氏也只限短暫交流。辜氏回憶,是馬氏啟發其接觸中國古典文學,後來使其思想世界發生了衝撞,引導其從「西洋人」(Western man)歸正為「中國人」(Chinaman) 7。此外,馬建忠也點醒了辜氏,認為人才如他,何以只能屈居小職員;認定辜氏已身份迷失,即便自視為西人,然歐、英國人不會將其視為自己人,他永遠只能當一名小職員。三天後,辜氏辭職還鄉,告知家长辜尚達要開始剃髮易服,聲明其重捨「中國人」身份,受到了其他家族成員的雀躍歡呼。

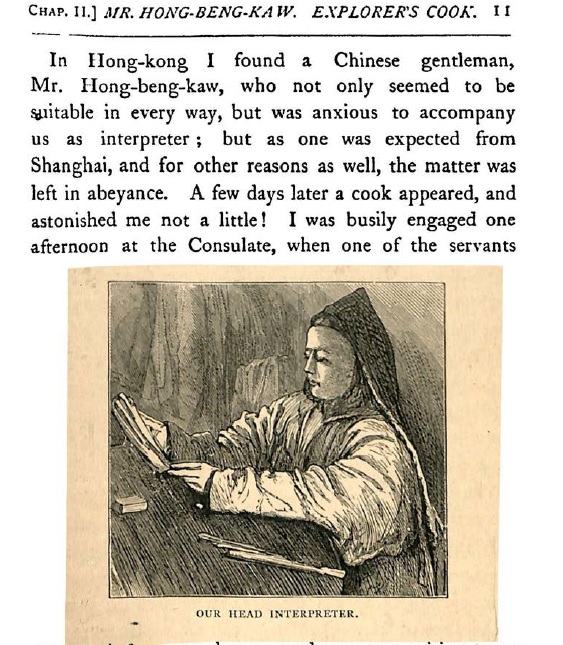

辜鴻銘於1881年底在香港與兄長團聚,是因辜鴻德的「怡興洋行」(Kaw Hung Take & Co.)8已遷往香港註冊,他本人則待在香港輔政司署任職各種雜務。2月,辜氏加入了由勘探者柯樂洪(Archibald Ross Colquhoun,1848-1914)所組成的華南探險隊擔任通譯,並於1882年2月4日啟程,從廣州取水路沿著西江往上至滇-桂邊界的百色為目的地。該探險隊的目的是為了探測中緬邊境得以貫通鐵路和發展貿易交通的可能路徑,被認為是英國於1852年佔領了下緬甸(Lower Burma)後,正籌劃著如何開闢上緬甸(Upper Burma,當時仍屬緬甸貢榜王朝領土)貿易通道的另一途徑9。1874年時,英國外交官馬嘉理(Augustus Raymond Margary,1846-1875)已率先組織探險隊和軍人,從緬甸的新街(今緬甸克欽省八莫,Bhamo)進入雲南進行勘察,卻在騰越廳的軍民衝突中被殺身亡,而由於馬嘉理是威妥瑪的特派書記翻譯官,所以事情演變為兩國外交事件,最終卻以1876年的《煙台條約》簽訂為止,清廷必須道歉賠償和增加通商口岸,也開通了英國探險隊得以從印度和中國內地進入西藏和雲南的權利,為往後的邊境領土爭端等開啟了前兆。

在柯樂洪記載這次探險的著作《通過華南邊疆》(Across Chryse)開篇便道明,坐落在「東京」(今越南北部)、緬甸、雲南和暹羅交界的大片土地都是「可爭議的」(debatable),相較於其闡述的如探測貿易擴充場域、進行個人的路線調查和搜集地理材料等,分析和勘界才是主要的目的。相對馬嘉理的慘案,柯樂洪這次的探險可說是相當成功,而且恰好完成於中法戰爭爆發的前一年,否則行程將有所阻礙。撇開政治利益不談,此次探險的兩卷本圖文記錄,成為了研究百年前雲貴、廣西和中越邊境等地民族、政經文教、生物、地理等的珍貴材料。這趟旅程的插曲之一,便是被僱為通譯的辜鴻銘之遭遇。

辜鴻銘是探險隊的首席通譯,持有一名隨從,在通譯從缺的情形下被錄用,是因柯樂洪認為他是少有的具丰富遊歐經驗、熟通中西文學的文化人,而且說話時很愛引用歌德(Goethe)和繆塞(Alfred de Musset);另一位諳粵語的通譯則由英駐粵領館所推薦。惟路過尋州府(今廣西桂平市)時,辜氏的隨從突然表示不幹,團隊只好放任之,但柯氏意料之外的是,辜鴻銘在抵達百色後也想請辭離去,告知他不願參與接下來的雲南之旅,讓柯氏大感失望,畢竟在此前旅途中得益於辜氏的協助,柯氏認為辜氏既然已意興闌珊和表現消極,唯有允許辜鴻銘退出。

柯氏非常憤懣亦有原因所在,一是旅途可能只剩下兩名完全不諳當地語言的英國人;二是僱員費用不菲,一般不得違約;三,他極為看重辜鴻銘的能力和表現;更重要的是,須將路線更改為通用道路,等於就失去了探險的意義所在,畢竟此趟旅程是他籌劃許久和密切達到期盼的未竟之業,遇到此困境會歇斯底里,實也不難理解。藉此思考,就並非一些學者所說,柯氏是借這本書來羞辱辜鴻銘了,柯氏也有表明對辜氏的看法上「想嘗試拋離偏見」,辜氏中途脫隊的確使其大為不滿,認為辜鴻銘背離在歐洲所吸收的經驗(即不拋棄同伴),反而讓團隊對中國人失去信心。

當然,辜氏怎麼想我們渾然不知,書籍出版後是否真的打擊辜氏的名聲,也不得而知,目前所見也僅是學者的猜測,並無史料對證。何況,柯氏認為辜鴻銘在旅途上產生膽怯和恐懼等更嚴厲的措辭,是其另一本旅遊傳記《四大洲紀行》(Dan to Beersheba)裡的敘述,該書出版於1908年,基本對應不上。只能說,柯氏和辜氏兩者在旅途上逐漸意見不合和發生爭執(辜鴻銘向來有「好辯,善罵世」的性格,而柯氏在《四》書中也坦言,他在雙方爭辯時曾一氣之下,撿起書本往辜氏頭上甩去,使得辜氏更堅決地想離開),唯有好聚好散。

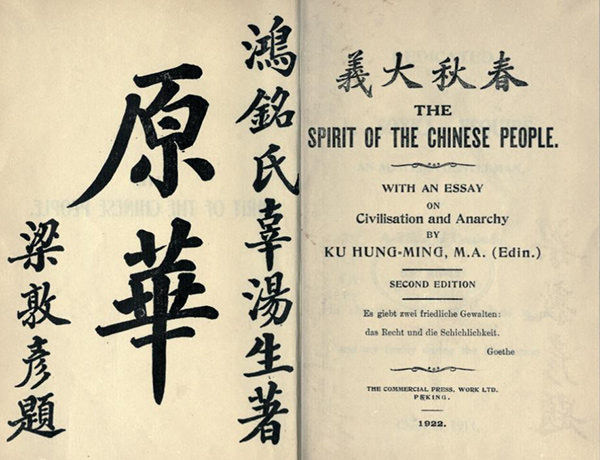

一般認為,辜鴻銘回到香港後,是因探險事件的負面影響,而導致其失業。亦不過,遊走在「各條約口岸和大英帝國在遠東的各大島嶼間的喧囂人行道上」,是否就輕易判斷為失業?一封於1883年8月辜氏寫給當時已調派上海副領事的翟理斯的信,證明其當時身在福州。年底,辜鴻銘在上海拜訪已從朝鮮歸國、當時任職輪船招商局的馬建忠,但馬氏事務繁忙而拒見,而當時辜氏在財政上陷入窘困。但辜氏並非省油的燈,他率先於十月、十一月份的上海的英文報紙《字林西報》(North China Daily News)中連續發表了〈中國學〉(Chinese Scholarship Part I & II),該文隨後收錄在辜氏的名著《中國人的精神》中(The Spirit of the Chinese People),點評西方漢學家和西人研究中國文化的缺點,引起了熱烈討論。

很快的,辜鴻銘受邀於上海英國皇家亞洲學會(Royal Asiatic Society)開辦了系列演講,每一場都邀請了駐上海的西方法政界和宗教人士擔任主持人,介紹辜氏時也提到了曾擔任柯樂洪的探險隊通譯,並無羞辱的可能性。根據英文報章的報導,辜氏批評西人踐踏中國人的演說惹來了許多不快,甚至有者中途離場,即便遭到百般嘲諷,卻也為其打響了知名度。1884年一月,辜鴻銘繼續在《字林西報》上發表了〈中國人的家庭生活〉,再度批判西人誤解中國人的社會習俗和婚姻制度。

柯樂洪的回憶,辜鴻銘在旅途中好學不倦,除了與各地人士交流和轉譯報告,其餘時間便是閱讀帶去的書籍。在1885年被廣州候補知府楊玉書引介、並在湖廣總督文案趙鳳昌(1856-1938)的賞識下加入張之洞(1839-1909)幕僚前,辜氏曾運用這段閒餘,積極遊走於上海、福州和香港等地,大量閱讀、寫作和四處旁聽私塾課,為自己如何轉型為「中國人」和學習中國學問打下了一定基礎。《清史稿.列傳二百七十三》有載,辜鴻銘「年三十始返而求中國學術,窮四子、五經之奧,兼涉群籍」,是指拜在張之洞幕府後的之事,但綜上推論,辜氏對中國學問的啟蒙和接觸,在此之前早已逐步實踐其文化和身份等認同。

與其說是辜鴻銘的民族情緒萌芽和對西人的不滿所致,還不如說是他恰好在適當的時期,意識到自己的長短處,並作出了符合自己所期盼的轉型,繼而蓄勢待發。或許可以這麼說,1860至1880、九十年代這一時期,按美國漢學家芮瑪麗(Mary Clabaugh Wright)的解釋正處於「同治中興」階段,即清廷歷經了內憂外患後,開始對內政和外交作出檢討和改革,在外交國防和工商業領域開始積極推動洋務,無論是外交、軍事、工業甚至教育上都呈現一幅新氣象,效果和成績也十分顯著。辜氏自喻十分敬仰的馬建忠,便是洋務興起時期被派往海外留學,回國後擔任李鴻章幕僚。馬氏一中國生長者,不僅學貫中西、才學兼優,而且同樣精通多語,可想而知,怎會不讓辜鴻銘為之動容?馬氏仿佛為充滿疑惑的辜氏打開另一扇窗,讓他自己去深入探索。

據駱惠敏對辜鴻銘和其家族關係的研究中,我們可以發現,福州開港初期便前往當地發展的辜鴻德,或許才是思想和現實層面上面對衝擊的範例,辜鴻銘受其影響的可能性更多。辜鴻德前往福州發展時,得以享有英籍民(British Subject)等許多通商和治外法權的便利,他本人身為英籍華商即便擁有優惠和豁免,在福州卻也常面臨各種尷尬和窘境。而且清廷與英籍民視其身份的標準不一,在商業上也難免遇到各種麻煩,以至時任英駐清公使阿禮國(Sir John Rutherford Alcock,1809-1897)於1868年十月,制定了嚴厲的領事保護規則,即英籍華人(Anglo-Chinese/King’s Chinese)在服飾上必須明顯區別於中國人,並持有歸化證明,在登陸中國時務必前往在地領事館登記。但這種規定的界限非常模糊,乃至外籍華商如辜鴻德在兩者間游離和來往也吃盡不少苦頭,可想而知,以至其後來將商號註冊移往英屬香港,也不是沒道理的。

正如辜鴻銘初次踏足福州時,也同樣沒前往當地領事館登記,這無關民族主義或否的問題,而是當時清廷並無類似西方國籍法,而且以傳統的華夷觀作身份辨識,海外華人回鄉亦是如此的觀念。要知道,清廷首位駐外公使是郭嵩燾(1818-1891),方於光緒二年(1876)出使英國;至於中國第一部國籍法-《大清國籍條例》正式問世時,更是遲至宣統元年(1909)的事。

因此,辜鴻銘在他人生的瓶頸期所遭遇到的屢次事件及深刻體會,和見證了諸如清廷的變革和世態變動等,他最終選擇了重新認識、理解中國,甚至願意重歸中國,效力於清廷的自強運動。先勿論辜氏其後對文化保守主義的固執和極力擁護的態度和行為,那些已是他事清以後的後話,1880年代初,一個生長在多元文化環境、自西洋留學十數載後回到亞洲、大可在英屬殖民地政府擔任公職文員的英籍民兼土生華人精英,卻選擇了重返相對陌生的中國,並立志重讀中國書和成為中國人,當下或許會覺得稀奇,或是以「民族主義」的錯誤概念給予讚揚。惟辜鴻銘恰恰就是其中一前例,或者應該說,當時不甚奇怪,當時並沒有現代國籍法所謂「華僑」的概念,隨著逐步與西方和世界接觸,清廷才意識到海外設領護僑等重要性,並在政策和認知上對華人有所改變。

以往革命史觀的誤導,後世往往認為清廷衰敗無能,才導致華人大量出洋。但自清廷於康熙廿三年(1684)首次設關開海後,海禁令和海洋通商貿易政策是時有變異和設限,而非一成不變至晚清時期全面開禁後才允許子民出海,否則十九世紀以前已大量遍佈南洋各地的華人移民是從何而來?如安東尼.瑞德(Anthony Reid)所述,十八世紀末至十九世紀初的整個東南亞的商業發展都受益於清朝的經濟和人口增長,而當時的華人移民同時佔據了海外礦區開發、農業出口和船運貿易等重要位置。

自強運動的變革時期,清廷為與世界接軌開啟了中國的現代化改革,藉由推動外交事務和發展,也拉近清廷和華人彼此的交流,對華人產生了積極影響之餘,清廷也迫切需要華人回國興業和效力。晚清時期先行從南洋回到中國發展的華商,著名的就有廣東南海人陳啟源(1834-1903),於同治十一年(1872)歸國設廠;至於華人投資者更是不計其數,根據1862年至1895年的統計,海外華商投資企業有六十七家,1895至1911年更是達到了二百八十四家之多。海外華人作為清廷尋求贊助和支持的籌碼,從辦洋務起至庚子新政從賑災,中國的經濟與工業化加速發展,都是積極引進海外華商資本的成果。

註:

- 福布斯·布朗的父親大衛(David Brown,1778-1825)是檳榔嶼的莊園主,是生於蘇格蘭伯利克郡(Berwickshire)和畢業於愛丁堡大學(U.of Edinburgh)的一名律師。大衛於1800年前往檳榔嶼,加入同鄉前輩、開埠者的商人史谷特(James Scott,1746-1808)的種植開發事業。史谷特是英國東印度公司(British East India Company)駐檳榔嶼的首任監督(Superintendent)萊特(Francis Light,1740-1794)的摯友,萊特病逝後,史氏繼承了其莊園並持續開拓,為當時檳榔嶼最大的地主。大衛接手負責牛汝莪河(Sungai Gelugor)一帶的香料園,並開發當地土地以種植胡椒和豆蔻。史谷特逝世後,大衛收購了投資失利的公司,並繼承了前僱主的產業和土地。大衛的兩名妻子都是本地人,福布斯便是馬來人妻子瑛瑚(Inghoo)所生的混血兒。

- 今馬來西亞吉打州(Kedah),惟當時的吉打王國疆域更為廣闊,包括泰國南部的沙敦府(Satun)。吉打自古為暹羅屬國,1821年至1909年被暹羅直接佔領,檳榔嶼和威省(Province Wellesley)最初便是租讓予英東印度公司,以換取軍事支持的籌碼。

- 「甲必丹」(Kapitan)源自葡萄牙語Capitão和荷蘭語Kapitein,是指殖民時期的南洋等地,專門負責處理華人事務的領袖。

- 「拿督」(Dato)是古今馬來統治者敕封予有名望和地位崇高者的榮譽勛銜。

- 「峇峇」(Baba)是昔日南洋一帶泛指土生華人(Cina Peranakan)的男性,有「先生」之意,而女性則稱呼為「娘惹」(Nyonya)。土生華人的語言文化受到定居地的多元環境影響(或部分混血),無論是生活習俗和政治認同等,都與之後遷徙而來的新客華人不甚相同。「僑生」(Straits Chinese)一詞,後來也用來指在英屬海峽殖民地生長和接受英文教育、或後來加入英籍的華人,但嚴格意義上未必就是土生華人。

- 駱惠敏乃至引用其文獻的朱介國此處可能有誤,二者文章都指出當時的海峽殖民地輔政司(Colonial Secretary)是瑞天咸(Frank Swettenham),惟當時在任的輔政司卻是老金文泰(Sir Cecil Clementi Smith)。

- Chinaman一稱謂早期是指土生土長於中國或擁有中國國籍的族群人士,一般直譯為「中國人」,並無刻意貶低之義,直至現代才被認為具有冒犯性。許多後來的書籍翻譯上都普遍誤譯為帶有貶義的「中國佬」,因此才會認為當時辜鴻銘有被歧視和冒犯的認知和誤解。

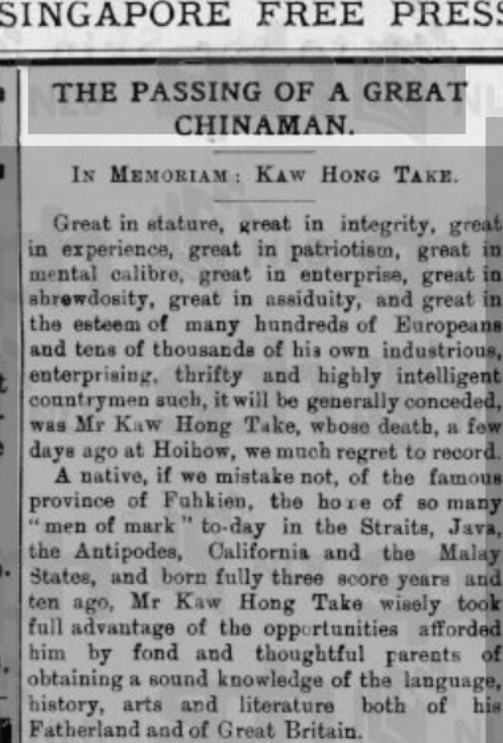

- 洋行或「行」(Hong)是指外國人在中國設立,或與外國人做買賣的商行商號。一般來說,華商可以在外國企業投資和借洋行之名來創設和經營企業,辜鴻德的「怡興洋行」在初創期可能便是如此。參照1880年代後的註冊記錄,「怡興」商號已去除掉「洋行」二字,但註冊商號以英文為準,所以仍保有Kaw Hung Take & Co.,一般認為是華商已掌控了股權之故,卻也並非如此,畢竟許多外國企業同樣沒有自我標識為「洋行」,所以是註冊而非民族問題。「怡興」的總行當時仍在福州南台,辜鴻德於香港授封為太平紳士(Justice of the Peace),晚年定居於瓊州府(今海南省)海口並於當地離世。

-

第一次英緬戰爭(1824-1826)後,英國開啟了從印度東北進入緬甸的勢力範圍,直到第二次戰爭(1852)結束,英國進而佔領緬甸的沿海地區,稱之為下緬甸。此時緬甸已喪失了大部分的主權,貢榜王朝(Konbaung Dynasty)已危在旦夕。當時,英法兩國分別在南洋內陸爭相角逐,隨後清法戰爭的爆發更是加速了法國在印度支那半島(Indochina)急速擴張至邊界,也加強了英國的警惕和防範,再因法國意圖干預緬甸事務加深了英緬雙方關係的惡化,以致英國下手為強在第三次戰爭(1885)中併吞緬甸。

參考文獻:

一、專書、專文:

- 蔡蘇龍,〈「華僑」形象的蛻變:一個功能和象征的呈現〉,《華僑華人歷史》,2006年第1期。

- 程巍,〈辜鴻銘的受辱: 民族主義与創傷記憶〉,《山東社會科學》,2017年第1期。

- 程巍,〈辜鴻銘在英國公使館的「身份」考〉,《人文雜誌》,2019年第7期。

- 鄺國祥,《檳城散記》,新加坡:世界書局,1958年。

- 孔祥吉、村田雄二郎,〈日本機密檔案中的伍廷芳〉,《臺大歷史學報》,2004年6月,第33期。

- 羅伯特. L.所羅門( Robert L. Solomon)著;袁 劍、洪安娜譯,〈 東南亞的「邊界」觀念及其實踐〉,《西南邊疆民族研究》,2019年第1期。

- 史暉,〈清末廣西西江流域商貿及航運文化的再認識—以英國探險家柯樂洪對西江流域的考察為據〉,《三峽論壇》,2013年第1期。

- 田興斌,〈清朝末期政府的華僑政策研究〉,《經濟與社會發展》,2006年8月,第4卷第8期。

- 吳圳義,〈清末上海租界華人社會結構〉,《國立政治大學學報》,1975年第32期。

- 袁澍,《中國與南海周邊關系史》,蘭州:甘肅人民出版社,2017年。

- 朱介國, 〈辜鴻銘之尊王思想研究〉,台北:中國文化大學中國文學研究所博士學位論文, 2008年。

- 鐘兆雲,〈辜鴻銘傳.上〉,《傳記文學》,2019年第11期。

- 王純強,〈約莫是華人-「華僑」與海外華人的邊緣化〉,《華人研究國際學報》,2017年6月,第9卷第1期。

- 王泰升,〈 日本統治下臺灣人關於國籍的法律經驗:以臺灣與中國之間跨界的人口流動為中心〉,《臺灣史研究》,2013年9月,第20卷第3期。

- Archibald R. Colquhoun, Across Chryse: Being the Narrative of a Journey of Exploration Through the South China Border Lands from Canton to Mandalay, Vol. 1, London: Samson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1883.

- Archibald R. Colquhoun, Dan to Beersheba:Work and Travel in Four Continents, London: William Heinemann, 1908.

- A. R. Colquhoun, ‘Exploration Through the South China Borderlands, from the Mouth of the Si-Kiang to the Banks of the Irawadi’, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, Dec. 1882, Vol. 4, No. 12.

- Kristy Walker, ‘Intimate Interactions: Eurasian family histories in colonial Penang’, Modern Asian Studies, March 2012, Volume 46 / Special Issue 02 .

- Lo Hui-Min, ‘Ku Hung-Ming: Home Coming’, East Asian History, December 1993, Number 6.

- Lo Hui-Min, ‘Ku Hung-Ming: Home Coming (2)’, East Asian History, June 1995, Number 9.

二、報章:

- ‘The Colquhoun Expedition’, Singapore Daily Times, 5th April 1882, Pg.2.

- Straits Times Weekly Issue, 8th December 1883, Pg.4.

- Straits Times, 4th January 1884, Pg.2.

- ‘Death of Well Known Chinese’, Singapore Free Press, 28th August 1908, Pg.8.

- ‘The Passing of a Great Chinaman-In Memoriam:Kaw Hong Take’, Singapore Free Press, 13th July 1910.

- ‘Dr Ku Hung-Ming Dead’, Malaya Tribune, 23rd May 1928, Pg.5.

- ‘Ku Hung Ming Dead’, Straits Times, 2nd June 1928, Pg.9.

- Alan Teh Leam Seng, ‘A Penang Scotsman’s legacy’, New Straits Times, 16th July 2017.

- 塵,〈辜鴻銘愛聞臭腳〉,《南洋商報》,1928年6月2日,第24版。

- 丘七,〈關於辜鴻銘〉,《南洋商報》,1934年10月15日,第15版。

- 馬卒,〈辜禮歡與辜鴻銘〉,《星洲日報》,1961年9月25日,第16版。

- 程巍,〈辜鴻銘的“祖籍”及其檳榔嶼祖先考〉,《中華讀書報》,2017年7月5日,第3版。

三、目錄:

- The Directory & chronicle for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay states, Siam, Netherlands India, Borneo, the Philippines-For The Year 1876, Hongkong; The Hongkong Daily Press Office.

- The Directory & chronicle for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay states, Siam, Netherlands India, Borneo, the Philippines-For The Year 1888, Hongkong: The Hongkong Daily Press Office.

- The Directory & chronicle for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay states, Siam, Netherlands India, Borneo, the Philippines-For The Year 1902, Hongkong: The Hongkong Daily Press Office.

- The Directory & chronicle for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay states, Siam, Netherlands India, Borneo, the Philippines-For The Year 1909, Hongkong: The Hongkong Daily Press Office.

- Hongkong Directory and Hong List for the Far East-For 1886(Fifth Publication), Hong Kong: Robert Fraser-Smith.

- The Desk Hong List; A general and business directory for Shanghai and the Northern and River Ports etc.-1884, Shanghai: Printed and Published at the Office of the North-China Herald.

四、網絡:

- 《清史稿.列傳二百七十三》,中國哲學書電子化計劃:https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=961495&remap=gb

- 謝詩堅著,《檳城政治史略》,謝詩堅部落格,2009年3月1日:http://seekiancheah.blogspot.com/2009/03/political-history-of-penang-by-dr-cheah.html。

- 〈甲必丹辜禮歡家族的榮譽〉,追古思今部落格,2012年11月5日:http://huctan.blogspot.com/2012/11/blog-post_2997.html。

圖片來源:

- Gelugor House: ‘A Penang Scotsman's legacy’, New Straits Times, 16th July 2017.

- Youth Gu Hongming: 《辜鴻銘文集》插圖

- Gu Hongming: A.R Colquhoun, Across Chryse, 1883, Vol.1,Pg11.

- Gu Hongming and William Quincey: National Galleries of Scotland

- Spirit of the Chinese People: 北京商務印書館

- Pinang Peranakans Mansion: Jakarta Post-Irene Barlian

- Gu Hongming Obituary: 1910年7月13日,Singapore Free Press,Pg4.

- Gu Hongming: Wikimedia Commons